藝評文章 Critic of Art

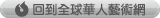

圖1:「錯/措身—記憶與遺忘的封印」聯展(取自大觀藝術空間臉書粉絲專頁)

因歷史發展的特殊脈絡,主體的認同,向來是探討臺灣文化議題中不可避免甚或會被放大檢視的議題。兼之在過去數十年,受到諸如反威權、去中心、後殖民等眾多思潮與政治活動之影響,各領域紛紛開始以所謂的「臺灣主體性」展開訴求,連帶所及,原本被中原文化男性中心主義邊緣化的女性、酷兒、原住民、新住民等族群逐漸浮現在眾人可見的視域之中。

在探討戰後臺灣美術史時,蕭瓊瑞便曾指出在多次參與威尼斯雙年展遭遇國家定位困境與面對中國藝術市場興起的狀況下,臺灣更是愈發顯見「位於帝國邊緣的現實處境與無奈」,這種狀況相對刺激新一代藝術青年創作的態度與目標。同時,在文建會「臺灣當代美術大系」、「青年藝術家作品購藏計畫」的推動,以及諸如奇美、台新等美術獎項的獎勵下,產生明顯如同扁平化、卡漫化、數位化、跨域等美學轉向。

面對解構國族寓言、建構主體認同的臺灣認知,以及去中心、去經典的後結構思潮下,論述臺灣藝術視覺的系統性亦不難避免聚焦於臺灣主體、多元文化等議題。前者如日據時期的「地方色彩」、戰後戒嚴時期的鄉土主義繪畫、解嚴後的臺灣意識視覺創作,廖新田便指出其反映臺灣近現代美術在文化意涵、認同建構的重要切面。後者在媒體資訊與消費文化的推波助瀾下,除去以前述提到的各族群作為認同表徵外,更以解構、遊戲、諧擬的方式構建風格。

與此相對,除非是以藝術家專論或是個展專述的形式,在為求突顯論述的清晰主軸下,藝術家個人生長背景與其作品的深層關係較易被簡略帶過。特別是在為訴諸於各種理論系統、審查標準、行銷推廣的框架下,個別藝術家作品中的自我殊相亦易於被化約成群體藝術家的普遍眾相。

圖2:「錯/措身—記憶與遺忘的封印」聯展空間現場(作者自攝)

近期由師大美術學系白適銘教授所策劃、於大觀藝術空間所舉辦的「錯/措身—記憶與遺忘的封印」聯展,策展主旨置於所有生命形式、生活模態及生存關係中聚散二元論框架之下的「錯/措身」關係。但在四位參展藝術家羅展鵬、黃盟欽、林世雍、余昇叡於自身經驗反芻出的作品呈現中,此次聯展更或是一種藝術家以各異方式進行探尋、感知的主體建構。

圖3:羅展鵬,《祂說:成了》,油彩、畫布,2018,162x130(作者自攝)

這種建構迥異於過往國族寓言的模式,屬於藝術家自我成長經驗的探索。這群藝術家出生集中於1980年代左右,各以優異之姿斬獲視覺藝術類的創作獎項與補助,對於「主體我」的回應方式便全然不同。如同樣在創作中對「人」進行描述,羅展鵬、黃盟欽、林世雍、余昇叡便分別以人的在場、缺席、隱藏、感知之圖像,展現藝術家個人對於眾生、族裔、家庭、身體的關注。

圖4:黃盟欽,《消耗》,影像輸出,2014,90x90(作者自攝)

藝術家的關注,亦用不同題材與風格去進行創作的對話。以羅展鵬而言,寫實筆法勾勒出的是臉部表相,但其欲傳達的卻是面對生死體悟後更深層的「真相」;對於黃盟欽,則以身體姿態轉化為感官意象,藉由錄像展現自我與身體的對話;林世雍超現實圖像中的面孔移置,試圖召喚出幽暗晦澀的遺忘記憶;余昇叡冷色調的超寫實靜物考,移置生活物件成家庭歷程的私密符碼。或許出發點各異,但皆是在探討藝術家真實人生經歷後的體悟。

圖5:林世雍,《系出同源4》,油彩、畫布,2014,90x60x2(作者自攝)

精神分析學說指出夢為無意識中各種力量妥協後的產物,因此亦有人認為藝術品與夢相類,其實是源自於藝術家心靈、直覺與現實世界交織後尋求內在世界真實的創作。以色列裔的精神分析理論家艾婷爵(Bracha L. Ettinger)則更進一步認為在「歷史的」(historical)真實的壓力—歷史事件的創傷式壓力之下,藝術更需極有創造力的創作來面對與處理創傷,以力求在創傷經驗被敘述的過程中進行理解和轉化。當然,艾婷爵的論述更是基於歷史創傷脈絡下所產生,並賦予其「美學感同與見證」(aesthetic wit(h)nessing)的概念。

圖6:余昇叡,《發光研究(零):回到最初的起點》,木板上畫布油彩,2016,91x72.5(作者自攝)

有趣的是,綜觀此次創作歷程與圖像內容,都和藝術家的個體追塑、自我建構甚或與精神分析的旨趣息息有關。羅展鵬以敘利亞難民小女孩為題材,不啻為一種感同與見證。黃盟欽與林世雍則在過往的創作論述中,便直接引及相關學說,前者以佛洛伊德原慾學說思考自我創作的出發點,後者則以拉岡(Jacques Lacan)的鏡像階段、克里斯蒂娃(Julia Kristeva)的賤斥(abjection)理論進行創作的詮釋。余昇叡雖似乎從未明言是否曾受精神分析學說的啟發,卻同以夢與潛意識的方式進行情感的投射、象徵、移置與凝縮。四位藝術家在此次的展覽中以相異的探尋、感知方式,建構出自我主體的不同面向,恰巧代表創作者在追索、形塑個體過程的獨特殊相。

其他文章

文章回覆:

奶糖 外送茶line外約5280366和TG喝茶nini9595現金消費不喜可退換保證安全健康高中生在校生大學生模特空姐護士網路紅人可箹官網 http://www.5280344.com 本土看照選妃 https://t.me/m5280344 外流自拍情色 https://t.me/id5280344 有空來喝杯茶嗎? 台灣青茶、風味熟茶、純情好茶、火辣熱茶...應有盡有!排解寂寞、舒緩壓力,讓奶糖為你沏杯好茶TG搜索nini9595瀨5280366 奶糖外送官網 http://www.5280344.com 本土看照選妃 https://t.me/m5280344 外流自拍情色 https://t.me/id5280344 福利閒聊簽到 https://t.me/iline5280344 新手喝茶必看 https://t.me/cha05616 真實客評售後 https://t.me/mline043886 奶糖免費貼圖 https://t.me/nt5280344 成年人需要舒壓 喝茶 外約 約妹 打炮 TG搜索nini9595即享1000-5000折扣 短期兼差 一律現金消費不喜可退換 純台正妹 全台灣可約 保證安全健康 台灣幼女蘿莉高中生在校生大學生可箹 熟女人妻模特JKF女郎空姐網路紅人兼差 #北部高級尤物高檔妹TG搜索nini9595 *長榮現役空姐麻豆身材巨乳長腿 *雨非 165/47/26歲/E奶 *20000一節 四節54000 *淡江校花級別尤物蘿莉可愛 *小雅 155/45/19歲/D奶 *18000一節 四節36000 *JKF女郎傲人身材巨乳高挑 *彬彬 168/49/24歲/G奶 *20000一節 兩節36000 四節54000 #中部高級尤物高檔妹瀨5280366 *清水高中校花蘿莉幼齒正妹 *恩心 155/45/18歲/E奶 *16000一節 兩節32000 *台灣+日本混血兒 爆乳小模 *桃子 165/47/23/E奶 *25000一節 兩節40000 #南部高級尤物高檔妹TG搜索nini9595 *北部莊敬學生妹高顏值幼齒可愛 *可心 155/45/18歲/C奶 *15000一節 兩節24000 三節30000 *俄羅斯混血尤物高挑大奶蜜桃臀 *安心 165/48/24歲/E奶 *30000一節 兩節44000 上面的妹妹都是奶糖自己私藏的只會推薦給VIP客戶約 不管是身材、外貌、還是服務都是的超讚高檔~一定給你不一樣的體驗~ 最近可接新客~歡迎各位大佬來品嘗~