藝評文章 Critic of Art

──記2018 Young IDEA籌備聚會

文/黃馨儀

2018年5月12日至27日,以德國東北部海港城市羅斯托克(Rostock)為主舞台,展開了逾兩週的國際戲劇教育交流。聚集來自德國、荷蘭、冰島、多哥、烏干達、巴西、美國與台灣等七個國家,約莫40名籌備會參與者及帶領師資,受國際戲劇教育協會(International Drama/Theatre Education Association, IDEA)【1】旗下青年部門Young IDEA之邀,以「過載的世代──全球化時代的家庭發展」為主題,藉由戲劇與藝術教育的工作坊、主題講座,以及分組的討論與實踐,企圖為預計在2019年底於西非多哥(Togo)舉行的「國際兒童與家庭聚會」做準備,亦為2020年三年一度的IDEA年度聚會前置暖身。

「過載的世代──全球化時代的家庭發展」公開呈現劇照。|Young IDEA提供。

會議主要分成四階段:一、可能藝術方法與相關理論,二、主題小組的工作與創作,三、初步成果呈現,四、反思整理與劇場參訪。另與當地教師組織合作,在羅斯托克與鄰近城市什威林(Schwerin),提供在地教師戲劇方法工作坊;亦進入當地小學,結合羅斯托克音樂與戲劇學院(Hochschule fuer Musik und Theater Rostock)教育研究所的學校實作,設計了一場文化交流的遊戲課程。

就實務工作上,第一階段為各國戲劇教育者的主題工作坊,分別以自傳劇場、一人一故事劇場、論壇劇場、肢體與形象、自由書寫,與影像故事等,帶領參與者由不同切面;另有「過載的世代」、「個人故事研究」、「多哥的家庭與家庭政策」為主題,提供不同思考刺激。而第二階段的分組工作,主要也以這三個面向下手,分成「家庭」、「個人故事」與「過載」三組,就三個層面思考進一步的工作議題與方法。即至第三階段的公開呈現,與最後的反思。

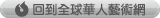

進入當地小學Don Bosco的實務交流:以出國旅行為概念,學生會輪流降落至不同國家。各國參與者以自己的文化特色設計5分鐘的活動。圖為台灣組以文字書寫差異設計的找名字遊戲。|黃馨儀攝。

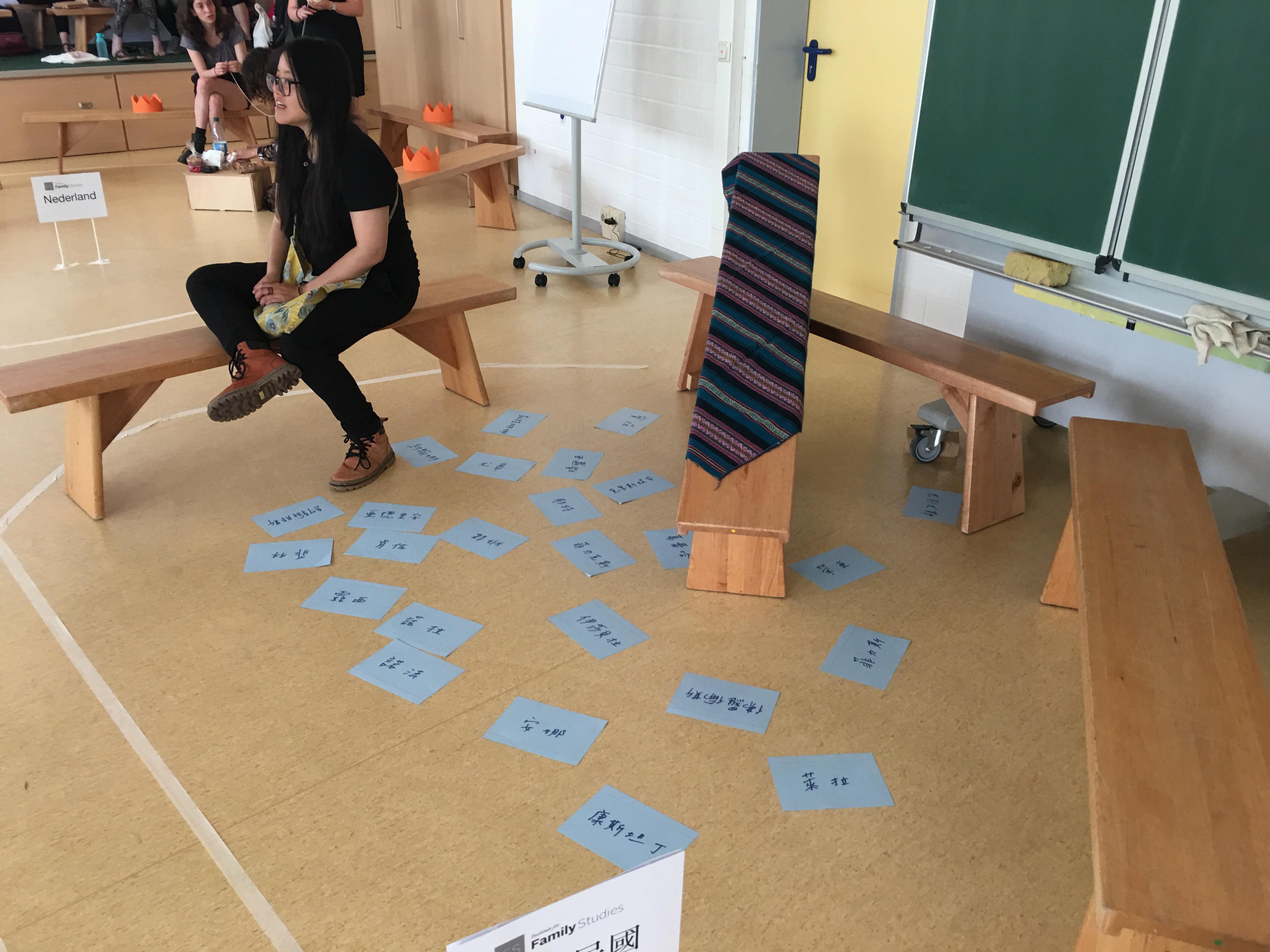

筆者帶領的方法工作坊「我─家庭─社會」,以彼此畫像與訪問家庭與童年記憶開始,在形塑初步認識後,進一步討論家庭內部關係與社會期待。|黃馨儀攝。

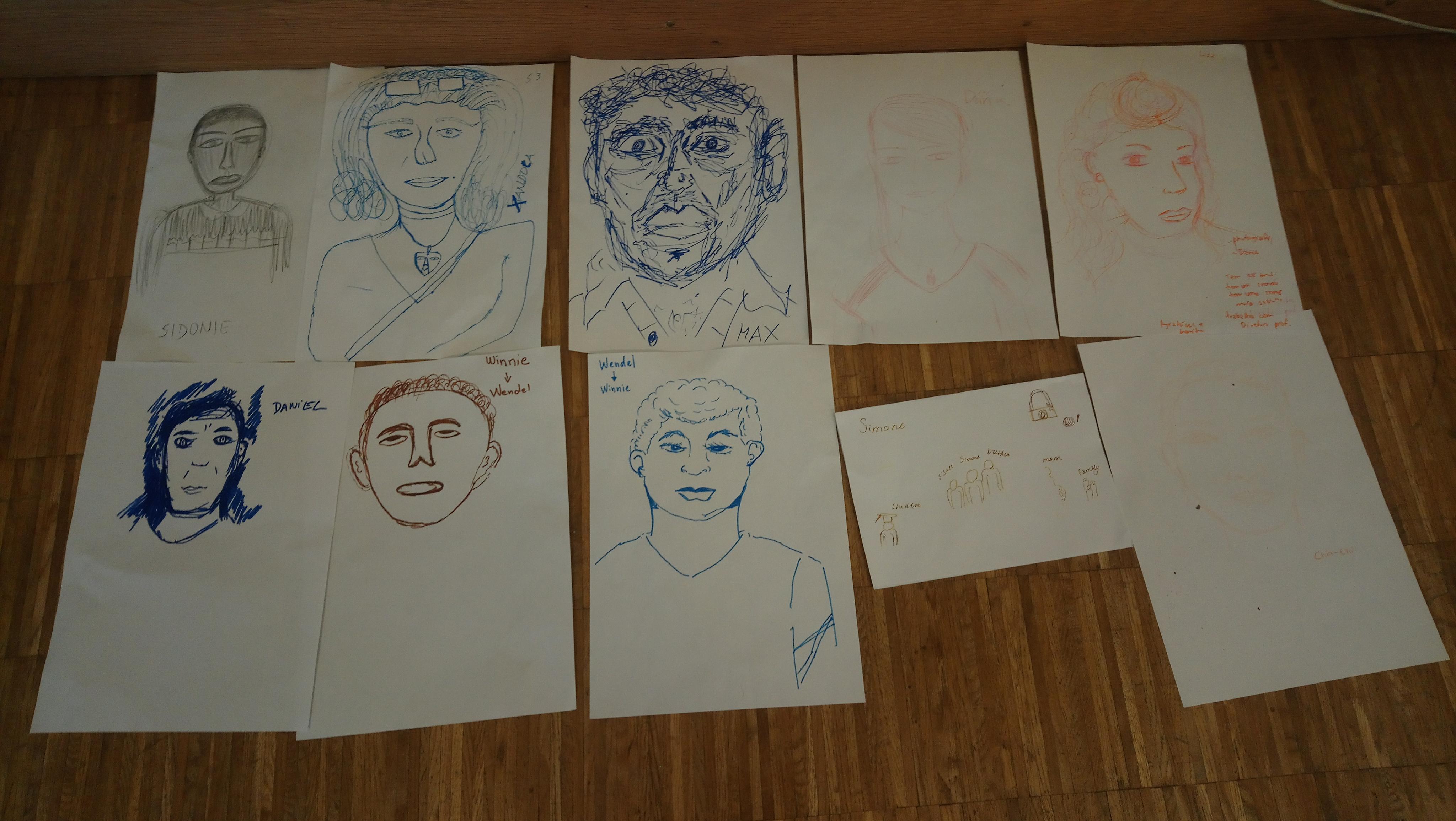

主題小組「個人故事」的「下一步」!──工作可能方法與內容,尤其引發物件記憶的討論。|黃馨儀攝。

此次的籌備會議較為內部活動,並無公開徵選與報名,受邀的多是與Young IDEA有關的學校組織或個人,因此在參與者上也呈現了文化圈比例失衡的問題。主要參與者以歐洲為主,尤其是主辦的德國為大宗;非洲雖有兩國參加,但總人數只有5人,並也因簽證問題,抵達時間有所先後(多哥有講師因簽證問題無法入境)。巴西為南美面積最大的國家,也是南美唯一代表,含師資有8人與會;亞洲則以小島台灣為代表,僅兩人參與。這樣不平衡的組成差異,也以著其數量性與文化上的落差,在會議擦出火花!

直衝而來的是語言問題,以歐美為主的多數與會者,英語使用較其他國家流利。在工作坊過程中,這點成為有趣的實驗點,各帶領者也有較多時間處理。畢竟若是要為了在法語為官方語言的西非多哥舉行的國際會議,又以各國兒童為目標對象,那屆時難免會有英語失效的問題,是以也才需要藉由藝術手法找到其他的溝通可能。然而,第一天講題「過載的世代」的主要內容卻全以德國為討論,讓其他國家覺得疏離、後續討論也沒有帶入其他文化脈絡。此外,主辦方德國也未確認各參與學員狀況,巴西和非洲的成員皆有極大的英語理解問題,在演講內容與語言隔閡下,成為無效的兩小時。雖然之後主辦團隊與各國帶領者的會議有提出這部分,提醒語言與文化落差造成的無形暴力,情況雖有改善但問題仍在。而第三場「多哥的家庭與家庭政策」,多哥講者以德文分享,主辦單位並未準備好德語翻譯,而臨時安插學生翻譯。分享中,筆者覺得講者時常被粗暴打斷,也因為翻譯的不專業性,造成現場理解的三層落差,他國學生的英語能力已不是那麼好,卻又得夾雜在德國學生理解後的笑聲或是反應聲中吃力地聽到翻譯。

「如何去想像與策劃一個語言以外的國際交流?」是兩週間不斷被提出的詰問。在語言之下,也帶出了主流文化與殖民意識的討論,畢竟多哥在1884自第一次世界大戰為德國殖民國,即使後來變成法國託管的殖民地,德國依舊在其中有經濟與文化上的影響。而為何一個多哥將主辦的國際會議需要先在德國「籌備」呢?亦是參與後令筆者覺得弔詭之處。這也引發了其中一名與會者以藝術挑釁:在深夜,他將籌備聚會的看板旗幟反掛,並在上面畫上一群黑人圍圈跳舞的圖畫,並寫上“Do you really want ?ToGo?”雙關「多哥」(Togo)與「想去」(To Go),提問前行的目的與交流的主體性到底是誰?溝通過程真的平等嗎?我們怎麼看待殖民思維?

引起爭議的“Do you really want ?ToGo?”圖畫,眾人聚集分析畫中訊息,也打亂了原本的工作行程。|黃馨儀攝

各組以身體塑像回應,昨日狀態、當日看到圖畫的感覺,以及未來展望。|黃馨儀攝

雖然會議中浮現不少語言溝通的困境,以及文化殖民的檢視,然而兩週多的工作過程中也對此有許多檢討與反思,並且又不斷以劇場或是藝術的可能實踐,不讓籌備落入純頭腦的學術文本,確實產生了許多有趣的工作可能與表演片段。這些創作的或是爭議的能量,如何在2019年多哥的聚會中有意識地整合起來,值得繼續追蹤與期待。

「過載的世代」籌備聚會與會成員合照。|Young IDEA提供

本計畫受「國家文化藝術基金會」補助。

【1】受國際戲劇教育協會(International Drama/Theatre Education Association, IDEA),1992年成立於葡萄牙,致力於地區性與國際性戲劇教育網絡連結,目前有75個會員組織,遍布全球40個國家。

其他文章

文章回覆:

奶糖 外送茶line外約5280366和TG喝茶nini9595現金消費不喜可退換保證安全健康高中生在校生大學生模特空姐護士網路紅人可箹官網 http://www.5280344.com 本土看照選妃 https://t.me/m5280344 外流自拍情色 https://t.me/id5280344 有空來喝杯茶嗎? 台灣青茶、風味熟茶、純情好茶、火辣熱茶...應有盡有!排解寂寞、舒緩壓力,讓奶糖為你沏杯好茶TG搜索nini9595瀨5280366 奶糖外送官網 http://www.5280344.com 本土看照選妃 https://t.me/m5280344 外流自拍情色 https://t.me/id5280344 福利閒聊簽到 https://t.me/iline5280344 新手喝茶必看 https://t.me/cha05616 真實客評售後 https://t.me/mline043886 奶糖免費貼圖 https://t.me/nt5280344 成年人需要舒壓 喝茶 外約 約妹 打炮 TG搜索nini9595即享1000-5000折扣 短期兼差 一律現金消費不喜可退換 純台正妹 全台灣可約 保證安全健康 台灣幼女蘿莉高中生在校生大學生可箹 熟女人妻模特JKF女郎空姐網路紅人兼差 #北部高級尤物高檔妹TG搜索nini9595 *長榮現役空姐麻豆身材巨乳長腿 *雨非 165/47/26歲/E奶 *20000一節 四節54000 *淡江校花級別尤物蘿莉可愛 *小雅 155/45/19歲/D奶 *18000一節 四節36000 *JKF女郎傲人身材巨乳高挑 *彬彬 168/49/24歲/G奶 *20000一節 兩節36000 四節54000 #中部高級尤物高檔妹瀨5280366 *清水高中校花蘿莉幼齒正妹 *恩心 155/45/18歲/E奶 *16000一節 兩節32000 *台灣+日本混血兒 爆乳小模 *桃子 165/47/23/E奶 *25000一節 兩節40000 #南部高級尤物高檔妹TG搜索nini9595 *北部莊敬學生妹高顏值幼齒可愛 *可心 155/45/18歲/C奶 *15000一節 兩節24000 三節30000 *俄羅斯混血尤物高挑大奶蜜桃臀 *安心 165/48/24歲/E奶 *30000一節 兩節44000 上面的妹妹都是奶糖自己私藏的只會推薦給VIP客戶約 不管是身材、外貌、還是服務都是的超讚高檔~一定給你不一樣的體驗~ 最近可接新客~歡迎各位大佬來品嘗~