藝評文章 Critic of Art

南島當代藝術WAWA

文/林盈君

南島語系族群的脈絡交錯複雜,至今還未有一個完整的資料能確切證實起源於何處,不過由各項已發表的相關文章中,至少能知道台灣對於南島語系族群有著重要的地緣關係。展覽中的WAWA是達悟族語,意思為海洋。從分布而言,大部分古老的南島語系族群是一群以海洋為生的海島居民,而後還有「島民海洋貿易與交通網絡」(Nusantao Maritime Trade and Communication Network)的假說理論出現。

筆者自行拍攝 〈瓶裝海洋2117〉 喬治・努庫George NuKu 2017

走進第一展間,首先就被看似華麗的虛幻光影及物件反射的光所吸引,作品物件裝置在整個展間,觀者可以緩緩悠悠身歷於作品之中。藍綠色為主軸的光影與物件相互反射形成粼粼晶光,伴隨著聽不懂但能隨順律動的古老謠曲,投射出神秘而隆重莊嚴的氛圍,這裡像是在進行屬於某個國度裡的儀式並且與海洋有關,在這麼一想時便發現在三面高牆的上端投射微微的海浪律動的影像,或許是各種心理暗示將這些線索集中指涉於特定對象(海洋);這是一個由塑膠建造的一座如宮廷般的海洋內室,並且各個排列規劃的猶如一個祭壇場所。

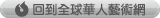

長廊底端的牆壁上有一位女性用膠帶及奇異筆在紋面,文字講述著關於她與她們的紋面歷史。站在長廊上還能不時聽見海浪聲,而長廊兩側的牆上平均分別有八位女性拿著竹掃把反覆地掃著地,有點荒謬感的不急不徐地乖巧且順從般地站在原地認真的掃著地。定神注視這女性的打掃姿態身體緩緩推動,有時順行律動有時像遇上阻力,身體與臂膀便會凝聚起來去對抗這股力量,她仍繼續掃著地,而其他七位女性們也繼續掃著她們的地,卻不僅僅只是掃地了,她們像在划槳,並且聽得見海浪聲。

筆者自行拍攝 〈紋面〉 林安琪 2014

筆者自行拍攝 〈獨木舟〉 林安琪2017

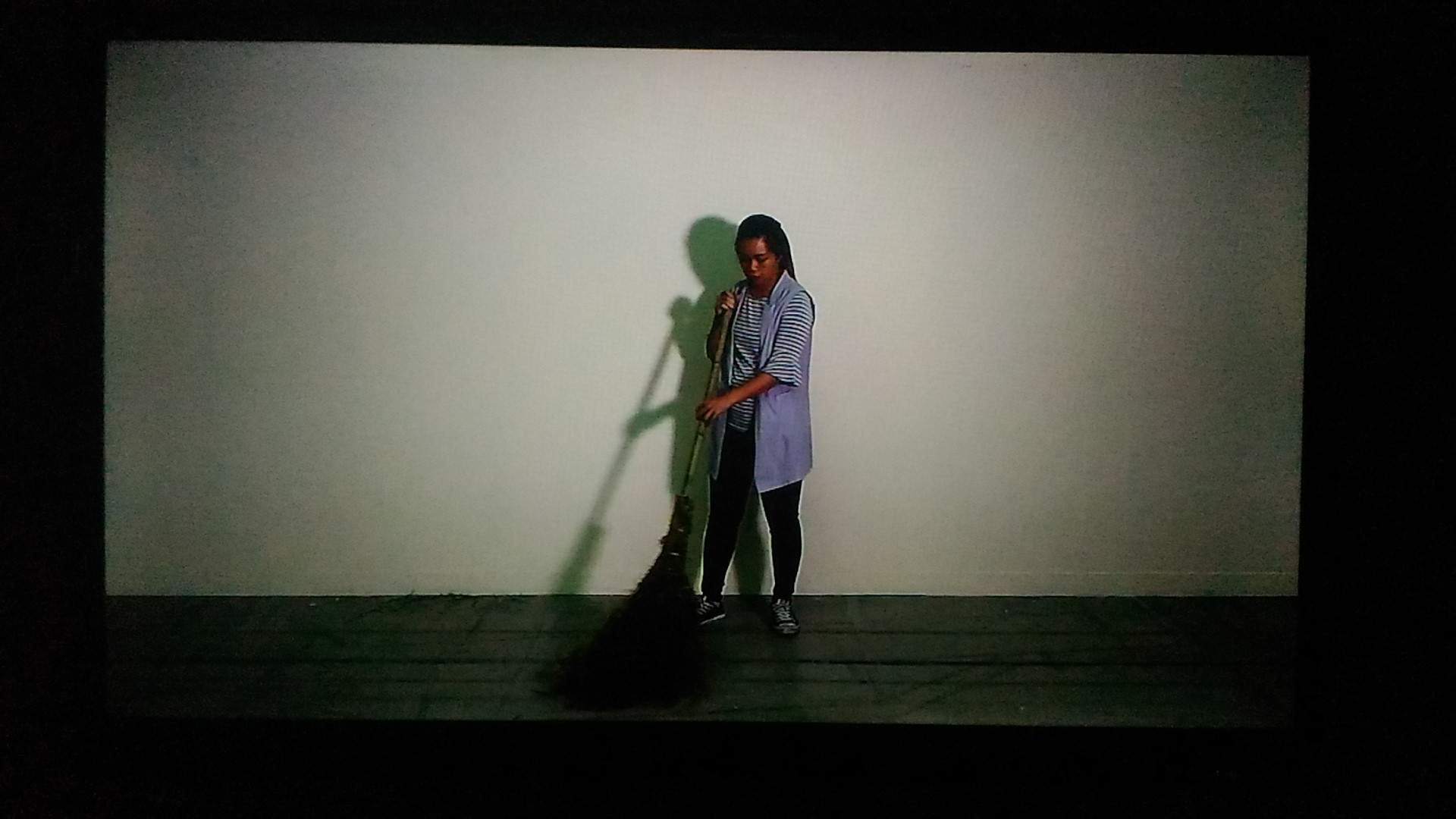

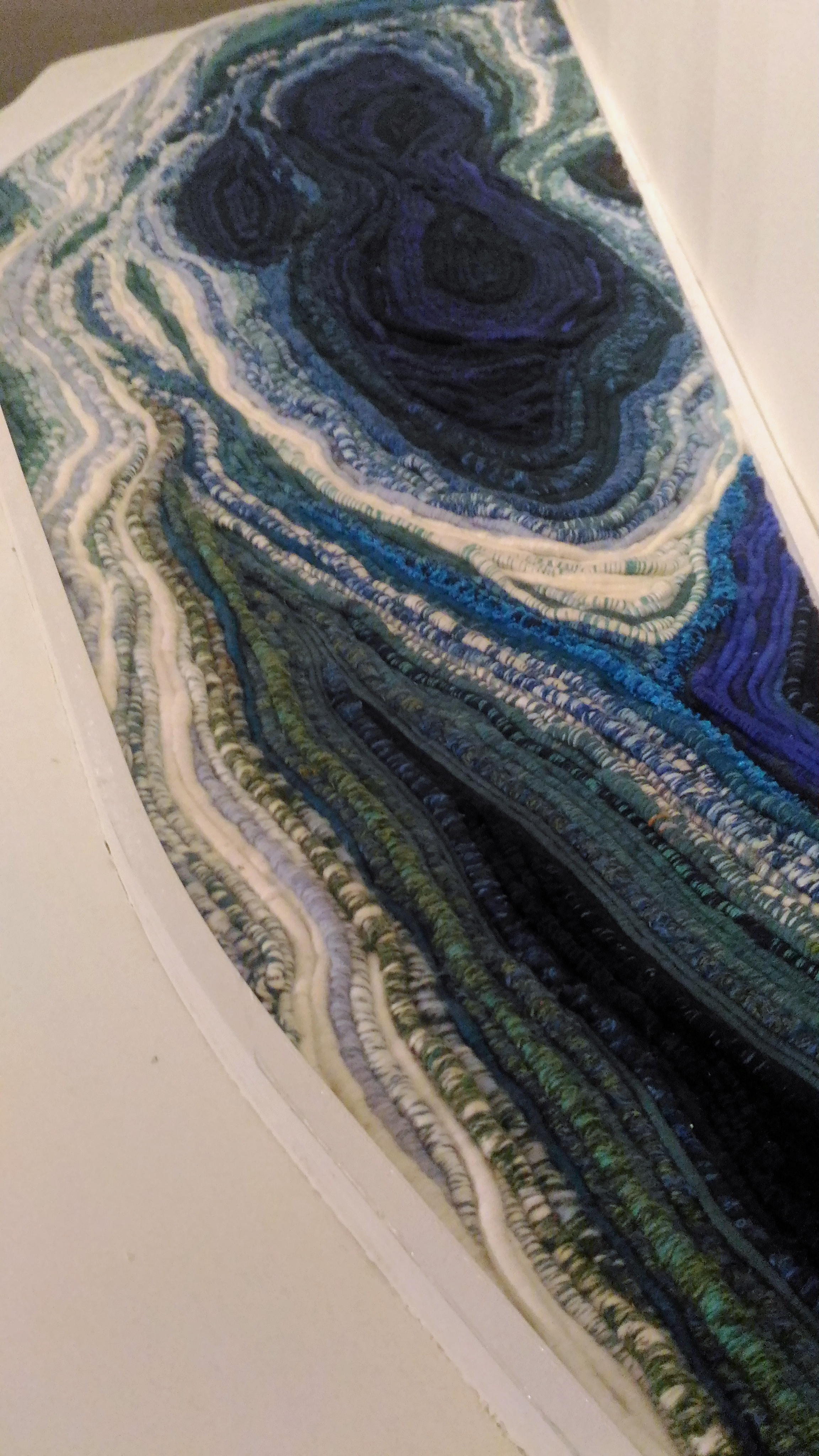

內側的展間有一台掛在牆上的電視播放著與河流生態有關的影像,它取名叫〈河殤〉。地面有幾個長形檯座,上面有用布做成的河流及像是風箏機柄做成的小船,每區塊的小船們各自有它們的風氣,有些順著水流,有些聚集或駛向不同方向,山河是由染色的布形構出來的;有些則是用布編織而成的。有一間與其他作品區隔開來的視聽間,裡面是關於巴布亞新幾內亞托賴族人的歷史演變,影像裏頭還可以看見在藝術史書出現過的土著藝術,這件作品叫〈A BIT NA TA〉(海之源)。

筆者自行拍攝 〈河〉 尤瑪 達陸Yuma Taru 2017

除了〈A BIT NA TA〉其他作品幾乎都進行了轉化與改變。〈瓶裝海洋〉由古老謠曲展開的敘事作品,海洋擺盪在不自然與自然之間;同樣儀式性的作品〈蠉生如蝶〉藝術家透過以紅色象徵著族的代表色,以紅線纏繞於影像上頭的桿子上、自己從纏繞的線中脫繭而出,每一次的循環與新生,代表了傳承與蛻變,陳述了即使在不停更新的生態環境、時代衍變,對於敬畏祖先與傳統傳承的精神依舊不會忘記,它得以以另一種形式而存在,只是在這轉變與流動交互之間藝術家營造了格格不入的詭異感。與古老流傳象徵女性成熟與能力的紋面一樣,喪失因疼痛帶來的光榮標誌,以膠帶奇異筆代替紋面的女子,為了生存將外顯的精神形式內化,改以另一種方式生存。透過創作的手段進而再次省思認同問題,如同划槳的女人們與掃地的女性身體。

筆者自行拍攝 〈蠉生如蝶〉 東冬・侯溫Don Don Hounwen 2017

南島當代藝術展討論了關於生態環境、時代變遷的不可逆而所演變的已發生的現象,因著改變、消失、衍生、替代表達出,身為南島語系族群的不同的藝術觀。南島語系族群歷經被占領、掠奪、移民、擴展,在多元文化的交融推陳出新下,從藝術家們以對於古老傳統、敬畏祖靈及海洋自然的不同的自我認同,與身處在多樣的社群中展現他們對於守護與傳承的態度。不以批判的角度來審視不可逆的現象,而以一種更趨向於第三者的態度接受與改變。〈A BIT NA TA〉的影片由蒐集到的最早的史料影像中,從初始到被占領、殖民統治等過程,文明上的改變與進步,服裝與祭典從簡約到繁複,便能體會傳承與改變。他們雖有外在形式上的改變但或許對於古老祖先的傳統是敬畏並且尊敬的,如同他們敬畏他們的海洋一樣。

〈A BIT NA TA〉 大衛・布萊迪David Bridie/喬治・泰列George Telek/吉迪恩・馬拉閔Gideon Kakabin 2016筆者自行拍攝

其他文章

文章回覆:

奶糖 外送茶line外約5280366和TG喝茶nini9595現金消費不喜可退換保證安全健康高中生在校生大學生模特空姐護士網路紅人可箹官網 http://www.5280344.com 本土看照選妃 https://t.me/m5280344 外流自拍情色 https://t.me/id5280344 有空來喝杯茶嗎? 台灣青茶、風味熟茶、純情好茶、火辣熱茶...應有盡有!排解寂寞、舒緩壓力,讓奶糖為你沏杯好茶TG搜索nini9595瀨5280366 奶糖外送官網 http://www.5280344.com 本土看照選妃 https://t.me/m5280344 外流自拍情色 https://t.me/id5280344 福利閒聊簽到 https://t.me/iline5280344 新手喝茶必看 https://t.me/cha05616 真實客評售後 https://t.me/mline043886 奶糖免費貼圖 https://t.me/nt5280344 成年人需要舒壓 喝茶 外約 約妹 打炮 TG搜索nini9595即享1000-5000折扣 短期兼差 一律現金消費不喜可退換 純台正妹 全台灣可約 保證安全健康 台灣幼女蘿莉高中生在校生大學生可箹 熟女人妻模特JKF女郎空姐網路紅人兼差 #北部高級尤物高檔妹TG搜索nini9595 *長榮現役空姐麻豆身材巨乳長腿 *雨非 165/47/26歲/E奶 *20000一節 四節54000 *淡江校花級別尤物蘿莉可愛 *小雅 155/45/19歲/D奶 *18000一節 四節36000 *JKF女郎傲人身材巨乳高挑 *彬彬 168/49/24歲/G奶 *20000一節 兩節36000 四節54000 #中部高級尤物高檔妹瀨5280366 *清水高中校花蘿莉幼齒正妹 *恩心 155/45/18歲/E奶 *16000一節 兩節32000 *台灣+日本混血兒 爆乳小模 *桃子 165/47/23/E奶 *25000一節 兩節40000 #南部高級尤物高檔妹TG搜索nini9595 *北部莊敬學生妹高顏值幼齒可愛 *可心 155/45/18歲/C奶 *15000一節 兩節24000 三節30000 *俄羅斯混血尤物高挑大奶蜜桃臀 *安心 165/48/24歲/E奶 *30000一節 兩節44000 上面的妹妹都是奶糖自己私藏的只會推薦給VIP客戶約 不管是身材、外貌、還是服務都是的超讚高檔~一定給你不一樣的體驗~ 最近可接新客~歡迎各位大佬來品嘗~