藝評文章 Critic of Art

走進日常的現場:日常現場―賈茜茹

文、攝/ 林盈君

〈序,日常現場〉2017 記者拍攝於展覽現場

走進展間樓梯,第一眼看見是一個裝滿各式湯勺碗盤的水族箱,眼睛隨即順著水族箱環顧了四周環境,整個展覽空間散置了各式日常生活的用品或是用具。要來聊聊賈茜茹展覽之前,先做個藝術脈絡的普及;這些散置在展場空間各有一席之位的生活用物難免會讓人想起「達達藝術」(Dada Art),達達是二十世紀初的藝術運動,對於後來的藝術形式、觀念以及創作態度有著重要的影響;乘著工業革命之發展,達達起始於一次世界大戰即將結束的時期。達達藝術家受新機械時代所帶給社會變動的影響,激發他們在觀念上的反叛。在藝術呈現的形式不再僅僅侷限於傳統的媒材,多樣性的思維與媒材運用改變了藝術的觀看方式。現成物的挪用打破原本對物件約定俗成的印象,解構原本物件的形象重新建構新的形象給予新的定義。當時達達藝術家以藝術創作的方式批判當時的社會情勢又或是以一種態度進行價值觀的挑釁,我想這在當時也可以算是一個藝術事件了。達達藝術不論在觀念上或是藝術媒材的使用上都造成了一場藝術變動,而這場變動帶給未來的藝術很大的啟發。

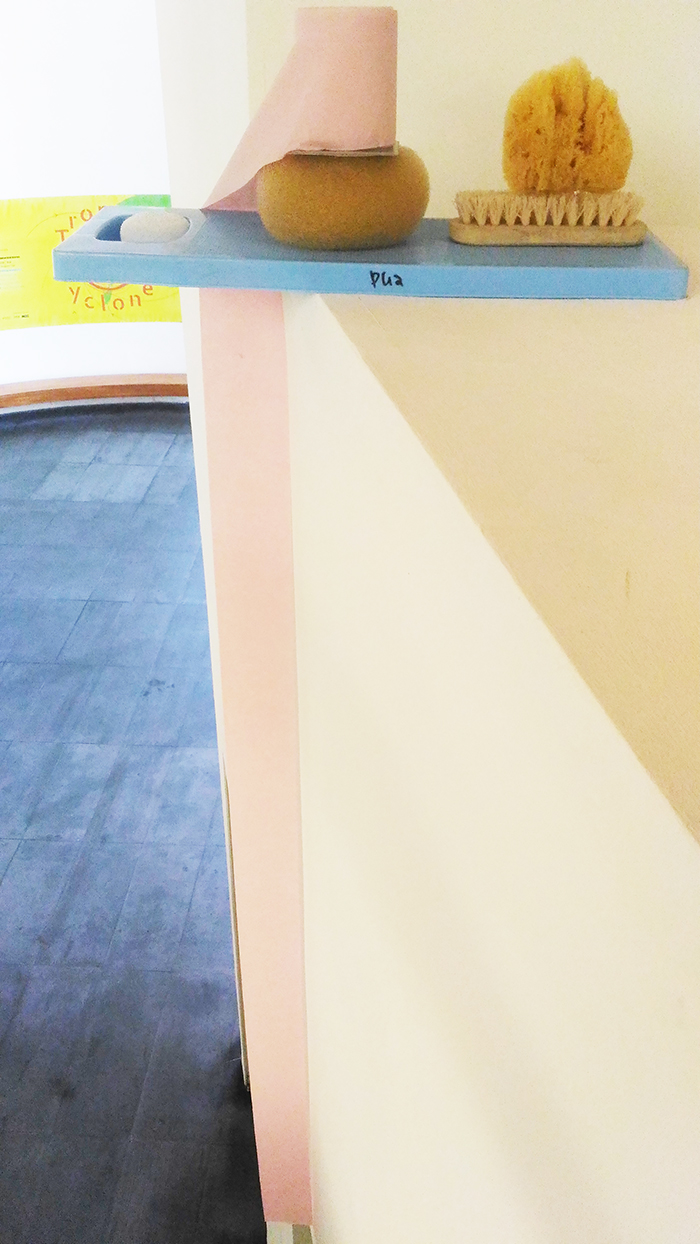

將時空拉回賈茜茹的展場空間,水族箱裏頭的水淹沒了所有湯勺碗盤,看著靜靜的沉落在水底部的用物們,這些用物們已生出了些許的青苔,而水族箱的水因為打著空氣所以咕嚕咕嚕的脈動;展間不大,順著弧形便能一眼看見地上散置許多細瑣的生活用物,參差不一的圍著一個圓狀中間堆起一箱箱的紙本文件;有帽子、不透水的帆布、過氣的太陽眼鏡、耳環、還有照片;照片是一個值得再停留觀看的原因,大部分的用物們都是實體存在的,唯有那些些小眾照片們裡頭的物件不在現場,再繼續湊近一看便會發現這些照片們各自名花有主。就在離這些用物們不遠處的隔壁牆台上整齊疊堆著一排排的衣服;看展到目前為止,從一開始的水族箱再到衣物們可以知道這位藝術家使用大量的生活物品,但對於這些生活用物來說究竟起了什麼改變作用呢?眼睛飄向了對面牆上掛著的日曆,在日曆上的數字全都被割空下來,透過被簍空的日曆頓時讓人想起剛剛在水族箱裡的碗盤湯匙以及那些名花有主的照片,它們經歷了什麼?順勢地往下看著放置在右腳邊的切割器,取代切割片的是厚厚一疊的書本們,左上方排列了一些小文件靠在牆面上,有襪子,但是是一個不在現場的襪子;最後排有一個紅色紙袋,在紙袋裡驚見了那些被割落下來,藍色的日曆上的數字們。有一個疊疊樂但長得不太一樣的疊疊樂,有鏡子、電視機、一個不在電視機裡播放的靜置的電視劇還有各式各樣被組裝起來的生活用物們,它們應該是它們,但,它們怎麼了?

〈物品命名計畫〉2017 記者拍攝於展覽現場

重新回到最初我來的第一個地方;碗盤湯匙沉落在水族箱裡了,以箱子為中心圍繞的小物品們、看似整齊又有些不對勁的衣物們、各式各樣看似很日常不過的生活用物們怎麼都有些不太一樣了?彷彿置身在一個玩具總動員的房間現場,讓觀者像是個偵查者。藝術家將日常生活用物作為她的藝術媒材,將這些習以為常的生活用物們的生活日常做了調動,有些是改變了它們原有的角色,有些則是跳脫了尋常,有些則是等待被重新賦予。在這個被製造的現場裡,觀者要以一個新的眼光來看待它們。〈物品命名計畫〉也是「日常現場」能互動的一件作品;那些我們所認知的生活用物們,在這個名為展覽的空間裡,它們不屬於普世認定的生活用品,但它們也還是那個生活用品,不過,是等待成為一個有歸屬感、獨特的用品。

「日常現場」是一個讓觀者參與其中的展覽,透過一進展場看見餐具在水族箱裡,這首先已經對尋常中的物品有認知上的挑戰,依序地執行每個日常物件存在與此的姿態,同時讓觀者自尋找到一個合理的理由;每一個區域就是一個被設計好的遊戲區,等待觀眾參與在一個製造出來的現場去進行認知轉換與破解,觀者可以對這些熟悉在不過的尋常用品給予新的詮釋,或是選擇將它賦予一個新的名字。不論在裏頭進行了一個怎樣的認知辯證或是順利找到破解方法,能在這現場當中尋獲一些不同以往的感知體驗也就能從這個展覽得到一些樂趣!讓我期待的是,不在這些對日常尋常用品認知範疇中的人會如何觀看它們。

〈序,日常現場〉2017 記者拍攝於展覽現場

〈序,日常現場〉2017 記者拍攝於展覽現場

〈序,日常現場〉2017 記者拍攝於展覽現場

其他文章

文章回覆:

奶糖 外送茶line外約5280366和TG喝茶nini9595現金消費不喜可退換保證安全健康高中生在校生大學生模特空姐護士網路紅人可箹官網 http://www.5280344.com 本土看照選妃 https://t.me/m5280344 外流自拍情色 https://t.me/id5280344 有空來喝杯茶嗎? 台灣青茶、風味熟茶、純情好茶、火辣熱茶...應有盡有!排解寂寞、舒緩壓力,讓奶糖為你沏杯好茶TG搜索nini9595瀨5280366 奶糖外送官網 http://www.5280344.com 本土看照選妃 https://t.me/m5280344 外流自拍情色 https://t.me/id5280344 福利閒聊簽到 https://t.me/iline5280344 新手喝茶必看 https://t.me/cha05616 真實客評售後 https://t.me/mline043886 奶糖免費貼圖 https://t.me/nt5280344 成年人需要舒壓 喝茶 外約 約妹 打炮 TG搜索nini9595即享1000-5000折扣 短期兼差 一律現金消費不喜可退換 純台正妹 全台灣可約 保證安全健康 台灣幼女蘿莉高中生在校生大學生可箹 熟女人妻模特JKF女郎空姐網路紅人兼差 #北部高級尤物高檔妹TG搜索nini9595 *長榮現役空姐麻豆身材巨乳長腿 *雨非 165/47/26歲/E奶 *20000一節 四節54000 *淡江校花級別尤物蘿莉可愛 *小雅 155/45/19歲/D奶 *18000一節 四節36000 *JKF女郎傲人身材巨乳高挑 *彬彬 168/49/24歲/G奶 *20000一節 兩節36000 四節54000 #中部高級尤物高檔妹瀨5280366 *清水高中校花蘿莉幼齒正妹 *恩心 155/45/18歲/E奶 *16000一節 兩節32000 *台灣+日本混血兒 爆乳小模 *桃子 165/47/23/E奶 *25000一節 兩節40000 #南部高級尤物高檔妹TG搜索nini9595 *北部莊敬學生妹高顏值幼齒可愛 *可心 155/45/18歲/C奶 *15000一節 兩節24000 三節30000 *俄羅斯混血尤物高挑大奶蜜桃臀 *安心 165/48/24歲/E奶 *30000一節 兩節44000 上面的妹妹都是奶糖自己私藏的只會推薦給VIP客戶約 不管是身材、外貌、還是服務都是的超讚高檔~一定給你不一樣的體驗~ 最近可接新客~歡迎各位大佬來品嘗~

糖小兮外送茶莊籟043861外約茶新享受高檔台北外送茶幾平價台中外送茶應有盡有漂亮外約妹上門服務權威外送茶攻略讓您安心消費開心享受Telegram:av8526 台灣約妹第一首選 正妹兼差超優質 籟043861【Telegram:@av8526】 台灣在地老字號 全網信譽第一 快來預約我用腿替你量腰圍 營業時間早上13:00-凌晨03:00 現金消費 不買點數 不玩轉帳 全套服務:口交 洗澡 按摩 愛愛 舌吻 69 口爆... 可送地區:台北 新北 林口龜山萬壽路 台中 高雄 新竹 彰化南投 台南均可服務 新手必看流程: 不懂喝茶的新手必看哦籟043861備用籟bj5206【Telegram:av8526】 1.請告知您所在地區及稱呼,您的預算,以及喜歡什?類型的美眉,好讓我能為您安排更符合你理想的美眉 2.請告知您的手機門號,要約會的時間及要開哪家旅館或住家,確認後即可去開房 3.開好房間後,請告知您的房號及拍照房卡給小兮,我會請妹提前出發,大約10-20分鐘即可到達 4.見到妹滿意後才消費,現金交易,不買點數,不轉賬,不收定金,請您享受歡樂時光 ps口碑老字號茶莊,良心推薦,良心茶莊,客戶的每件小事都是小兮大事! #甜美護士兼職:米粒158cm.C.45.25歲 #清純護士再次下海 可洩慾打針喲之前有兼職過 時間不久 現在來兼職為了洩慾有沒有想要來試試的哥哥 小隻清純類型超級溫柔的一個女生 哥哥們約她請溫柔一點 #清純學生妹兼職:田柒柒158.45.C奶.21歲 在校大學生 半工半讀學習優良 清純乖巧反差型 有交過男朋友 有性經驗 性經驗豐富 玩過很多姿勢 清純小悶騷 嫩乳敏感型 親吻撫摸就會想要 也會出水 #巨乳大奶妹兼職:美樂蒂165.E奶 48 24歲 F級白滑粉嫩啵啵 皮膚好好、Q彈 有光澤臉蛋妖嬈、艷麗 身材不錯、小蠻腰、有在練瑜伽、身段柔軟哦! 屁股翹翹的、很飽眼福的、摸起來也超爽 比較主動-熱情~ 今日想體驗一下69姿勢和老漢推車姿勢哦! 經常看A片手淫的、很刺激der #高中學生妹兼職:糖心155cm.B.45.已成年(剛滿) #限時預約正妹 無經驗 無性愛可多次射 全程可無套 現在是安全期 所以才嘗試無套內射 想找永久炮友必須配合一次喲第一次無技術 想玩一次內射~ 希望哥哥們喜歡我 兼職今天一天 就決定固定炮友 #高挑美腿模特兼職:喬恩167/F/49kg/24歲 氣質修長美腿 時尚模特兼職 臉蛋很漂亮 身材火辣 亮麗的外型 標准正妹系的最佳選擇 性感迷人 挺拔的雙峰 男人中的最愛 床上很有女朋友FU 口交技術一流 很會舔蛋蛋 #小隻馬蘿莉學生妹兼職:優子156.B.42.19歲 乖巧白皙der學生妹白皙皮膚 懂事聽話乖小孩 很調皮的性格 讓你想要好好疼她 在床上你可以教她任何的姿勢 卡緊來找我約她探索她的蜜穴 超嫩 超緊 水超多的 希望哥哥好好調教她哦 配合度高 想要她配合什麼都可以跟她說哦 糖小兮主推北部優質(高中生)籟043861或bj5206 內湖高中 小熏155 E 45 18歲 舞蹈系女生 志平信中 小煙158 F 47 18歲 日系學生味 永平高中 兩煙160 C 45 18歲 日系蘿莉妹 淡水高中 球球152 D 45 18歲 活潑可愛妹 中和高中 柔兒154 B 45 18歲 貧乳蘿莉妹 錦和高中 清月162 E 47 18歲 超高顏值妹 薇閣高中 瑞瑞168 E 47 18歲 高挑巨乳妹 清傳高中 米?149 C 42 18歲 清純小芝麻 糖小兮主推中部優質(高中生)籟043861或bj5206 文華高中 楠楠172 D 48 18歲 高挑巨乳妹 西苑高中 安安158 E 45 18歲 高顏值正妹 大里高中 可兒152 C 42 18歲 日系學生妹 青年高中 可萱150 E 42 18歲 白虎一線鮑 清水高中 璇璇140 D 40 18歲 幼齒蘿莉妹 大甲高中 唯一155 A 44 18歲 鄰家小騷妹 嘉陽高中 小花152 E 45 18歲 日系巨乳妹 沙鹿高中 言言155 D 45 18歲 甜美反差妹 糖小兮主推南部優質(高中生)籟043861或bj5206 大同高中 茉莉158 F 45 18歲 大奶反差妹 美和高中 玫瑰152 D 44 18歲 白虎敏感妹 東港高中 秀秀150 B 41 18歲 嬌小蘿莉妹 新基高中 橘子155 C 41 18歲 幼齒主動妹 成功高中 小野160 E 44 18歲 床上反差妹 台東高中 路西162 C 44 18歲 超高顏值妹 公東高中 恩慈165 D 45 18歲 高挑長腿妹 文澡高中 迷路152 E 42 18歲 口暴吞精妹

糖小兮外送茶莊籟043861外約茶新享受高檔台北外送茶幾平價台中外送茶應有盡有漂亮外約妹上門服務權威外送茶攻略讓您安心消費開心享受Telegram:av8526 台灣約妹第一首選 正妹兼差超優質 籟043861【Telegram:@av8526】 台灣在地老字號 全網信譽第一 快來預約我用腿替你量腰圍 營業時間早上13:00-凌晨03:00 現金消費 不買點數 不玩轉帳 全套服務:口交 洗澡 按摩 愛愛 舌吻 69 口爆... 可送地區:台北 新北 林口龜山萬壽路 台中 高雄 新竹 彰化南投 台南均可服務 新手必看流程: 不懂喝茶的新手必看哦籟043861備用籟bj5206【Telegram:av8526】 1.請告知您所在地區及稱呼,您的預算,以及喜歡什?類型的美眉,好讓我能為您安排更符合你理想的美眉 2.請告知您的手機門號,要約會的時間及要開哪家旅館或住家,確認後即可去開房 3.開好房間後,請告知您的房號及拍照房卡給小兮,我會請妹提前出發,大約10-20分鐘即可到達 4.見到妹滿意後才消費,現金交易,不買點數,不轉賬,不收定金,請您享受歡樂時光 ps口碑老字號茶莊,良心推薦,良心茶莊,客戶的每件小事都是小兮大事! #甜美護士兼職:米粒158cm.C.45.25歲 #清純護士再次下海 可洩慾打針喲之前有兼職過 時間不久 現在來兼職為了洩慾有沒有想要來試試的哥哥 小隻清純類型超級溫柔的一個女生 哥哥們約她請溫柔一點 #清純學生妹兼職:田柒柒158.45.C奶.21歲 在校大學生 半工半讀學習優良 清純乖巧反差型 有交過男朋友 有性經驗 性經驗豐富 玩過很多姿勢 清純小悶騷 嫩乳敏感型 親吻撫摸就會想要 也會出水 #巨乳大奶妹兼職:美樂蒂165.E奶 48 24歲 F級白滑粉嫩啵啵 皮膚好好、Q彈 有光澤臉蛋妖嬈、艷麗 身材不錯、小蠻腰、有在練瑜伽、身段柔軟哦! 屁股翹翹的、很飽眼福的、摸起來也超爽 比較主動-熱情~ 今日想體驗一下69姿勢和老漢推車姿勢哦! 經常看A片手淫的、很刺激der #高中學生妹兼職:糖心155cm.B.45.已成年(剛滿) #限時預約正妹 無經驗 無性愛可多次射 全程可無套 現在是安全期 所以才嘗試無套內射 想找永久炮友必須配合一次喲第一次無技術 想玩一次內射~ 希望哥哥們喜歡我 兼職今天一天 就決定固定炮友 #高挑美腿模特兼職:喬恩167/F/49kg/24歲 氣質修長美腿 時尚模特兼職 臉蛋很漂亮 身材火辣 亮麗的外型 標准正妹系的最佳選擇 性感迷人 挺拔的雙峰 男人中的最愛 床上很有女朋友FU 口交技術一流 很會舔蛋蛋 #小隻馬蘿莉學生妹兼職:優子156.B.42.19歲 乖巧白皙der學生妹白皙皮膚 懂事聽話乖小孩 很調皮的性格 讓你想要好好疼她 在床上你可以教她任何的姿勢 卡緊來找我約她探索她的蜜穴 超嫩 超緊 水超多的 希望哥哥好好調教她哦 配合度高 想要她配合什麼都可以跟她說哦 糖小兮主推北部優質(高中生)籟043861或bj5206 內湖高中 小熏155 E 45 18歲 舞蹈系女生 志平信中 小煙158 F 47 18歲 日系學生味 永平高中 兩煙160 C 45 18歲 日系蘿莉妹 淡水高中 球球152 D 45 18歲 活潑可愛妹 中和高中 柔兒154 B 45 18歲 貧乳蘿莉妹 錦和高中 清月162 E 47 18歲 超高顏值妹 薇閣高中 瑞瑞168 E 47 18歲 高挑巨乳妹 清傳高中 米?149 C 42 18歲 清純小芝麻 糖小兮主推中部優質(高中生)籟043861或bj5206 文華高中 楠楠172 D 48 18歲 高挑巨乳妹 西苑高中 安安158 E 45 18歲 高顏值正妹 大里高中 可兒152 C 42 18歲 日系學生妹 青年高中 可萱150 E 42 18歲 白虎一線鮑 清水高中 璇璇140 D 40 18歲 幼齒蘿莉妹 大甲高中 唯一155 A 44 18歲 鄰家小騷妹 嘉陽高中 小花152 E 45 18歲 日系巨乳妹 沙鹿高中 言言155 D 45 18歲 甜美反差妹 糖小兮主推南部優質(高中生)籟043861或bj5206 大同高中 茉莉158 F 45 18歲 大奶反差妹 美和高中 玫瑰152 D 44 18歲 白虎敏感妹 東港高中 秀秀150 B 41 18歲 嬌小蘿莉妹 新基高中 橘子155 C 41 18歲 幼齒主動妹 成功高中 小野160 E 44 18歲 床上反差妹 台東高中 路西162 C 44 18歲 超高顏值妹 公東高中 恩慈165 D 45 18歲 高挑長腿妹 文澡高中 迷路152 E 42 18歲 口暴吞精妹