藝評文章 Critic of Art

從漫談林盈君與圓山邂逅剖析藝術家的創作歷程/

圓山嬉戲圖:龍來過―林盈君

文/ 林盈君

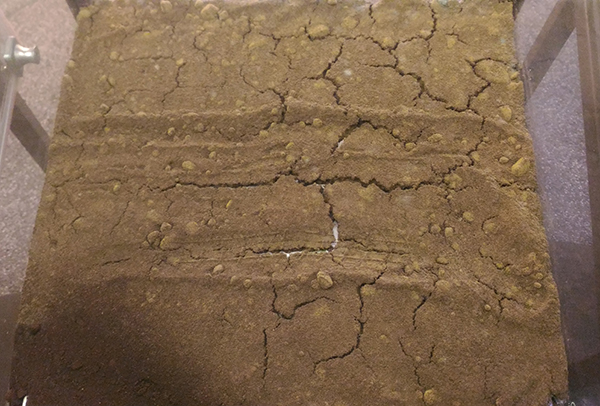

〈圓山嬉戲圖:龍來過〉2017~18 藝術家提供

去年年底藝術家受邀在圓山集食行樂展覽區辦展。對台北不陌生的都知道,在圓山捷運站前有一塊很大的腹地,如今被各式文創及展演活動取而代之的場地,前身是一個倒閉的美食街,位於爭豔館旁的小園區。原先藝術家受邀展出的是平面繪畫類作品,然而當藝術家進行場勘後,決定將原先計畫展覽的作品做更動。藉由訪談的內容由藝術家親自導覽,一起經驗創作的歷程。

Q:為什麼打算換掉原本要展覽的作品?

A:我本來也是打算依照應邀時所提到的平面繪畫作品做展出,但是當我到現場看的時候,覺得這個場地很有趣,如果只是單純的把我之前的繪畫作品放在這裡有點可惜,也勾不起太多跟環境上的連結,因為我原先打算要展出的作品跟這個環境也談不上有什麼聯結性,但主要還是回歸到是因為我覺得這個場地有它的特殊性。

Q:是什麼契機讓你想到以現在這件作品〈圓山嬉戲圖:龍來過〉作為這次的展覽呈現?

A:恩~因為其實我還蠻有機會來圓山的,加上我住在關渡,所以每次搭捷運時都一定會經過圓山。從這條捷運路程沿途風景還蠻讓我覺得放鬆的,可能是因為可以看得到山,圓山站也可能是其中一個原因,假日雖然人群聚集但是還是能感覺到空曠感,很舒服。

剛開始決定換掉作品時候還沒想太多,只是看到場地後覺得應該要有一件作品是能跟這裡產生一些關係的。因為展區是一個開放的空間會有許多民眾來來往往,也會有小朋友在這裡玩耍、坐碰碰車,然後高中生都會來這裡練舞,老一輩的人也會喜歡在這裡散步、做做體操不然就是坐著發呆很悠閒,假日就是一堆親子聚集這樣,因為這裡假日很熱鬧會有市集。我覺得這裡聚集了歡樂、悠閒、朝氣與熱情,我自己很喜歡這種氛圍,悠遊在這個環境中也會覺得很放鬆很舒服,這裡比較不是屬於狂歡激情型的,但這裡還是有激昂的時刻啦,像這裡就有一個小型的夜店,我指的是場域給我的氛圍。

然後我就想到可以做一個跟嬉戲有關的作品,因為我也想跟這個場域一起玩,在這裡玩,就跟來到這個場域的人一樣,於是我就開始去蒐集與圓山這個環境有關的資料,然後我就發現一件蠻有趣的事,以前的圓山其實有大龍山之稱,然後順著找下去會發現圓山是一個很特別的遺址,這塊圓山遺址是由多層文化堆疊累積而來的,而圓山又有大龍山的稱呼,我又發現喔原來在台灣或說是與東方文化有關的,我們蠻重視風水這部分的,因此我就又發現台灣龍脈的由來這樣。我覺得這個順藤摸瓜是一個還蠻有趣的過程。

然後我就開始思考,其實對於台灣、東方文化,龍是一個吉祥的象徵,是一個被尊崇的存在,但是我們好像也沒有真正親眼見過龍長怎樣;我們都是依據一些形象或形容去描繪想像龍的樣貌。那麼我就想著圓山與龍的淵源,以及龍脈的由來,就來製造一個龍來過的痕跡這樣。

Q:那為什麼選用咖啡渣當媒材呢?

A:喔,其實當初很想要現地取材來完成這次的作品。因為現在的經營者是集食行樂這個品牌,他們主要是以食物為主,然後再加入其他的文創活動,是一個複合式的開放的活動空間,我覺得這個空間很特別,它雖然有很多可以逛的店面或商家,但來這裡的人跟一般單純逛街的氛圍不同,就是它比較不會有那種激情的shopping的狀態出現,可能就是對於聚集起來的這種自成一格的氛圍讓我試圖想以現地取材的方式來製作,只不過當時大部分的物件沒蒐集到能足夠製作的量,唯一有龐大的量就是咖啡渣,這某種層面也間接地反映了時下的生活模式。

〈圓山嬉戲圖:龍來過〉即是一種嬉戲精神的體現。創作元素蘊含著東方文化的思維,藝術家以田野式調查的創作方式,開啟了對於圓山限地製作的一個靈光。以圓山的歷史與龍的淵源作為這次的主要創作軸心。隨著咖啡土經歷一個月的質變與龜裂,藝術家所製造出來的痕跡隨著時間漸漸與自然變化融合,成為遺跡般的存在;那麼誰見過龍呢?龍是在什麼時候來過的呢?看著遺跡般的存在,留給人無限的想像,遙想著龍的樣貌,不經意留下的足跡;藝術家的製作與展呈形式「游於藝」之於其中,過程即是創作。

〈圓山嬉戲圖:龍來過〉2017~18 藝術家提供

藝術家提供

國立台北藝術大學美術碩士

展覽經歷:

2017 /12~2018/1〈圓山嬉戲圖:龍來過〉圓山集食行樂

2017 / 9 〈台灣當代一年展〉圓山爭豔館

2017 /8〈人類動物園―馬戲團計畫:花無百日紅〉

2017 /5〈滲透〉永富5號

2017 /1〈滲透〉剝皮寮

2016 〈日常寫真〉個展 私藝術

2016 〈仙度莊計畫〉II想像的地理中心

2015 〈他者空間〉實驗展

2015 〈不太乖教育節〉台北藝術自由日

2014〈林盈君.陳俊志雙人展〉

2012〈小生活〉實驗展

其他文章

文章回覆:

奶糖 外送茶line外約5280366和TG喝茶nini9595現金消費不喜可退換保證安全健康高中生在校生大學生模特空姐護士網路紅人可箹官網 http://www.5280344.com 本土看照選妃 https://t.me/m5280344 外流自拍情色 https://t.me/id5280344 有空來喝杯茶嗎? 台灣青茶、風味熟茶、純情好茶、火辣熱茶...應有盡有!排解寂寞、舒緩壓力,讓奶糖為你沏杯好茶TG搜索nini9595瀨5280366 奶糖外送官網 http://www.5280344.com 本土看照選妃 https://t.me/m5280344 外流自拍情色 https://t.me/id5280344 福利閒聊簽到 https://t.me/iline5280344 新手喝茶必看 https://t.me/cha05616 真實客評售後 https://t.me/mline043886 奶糖免費貼圖 https://t.me/nt5280344 成年人需要舒壓 喝茶 外約 約妹 打炮 TG搜索nini9595即享1000-5000折扣 短期兼差 一律現金消費不喜可退換 純台正妹 全台灣可約 保證安全健康 台灣幼女蘿莉高中生在校生大學生可箹 熟女人妻模特JKF女郎空姐網路紅人兼差 #北部高級尤物高檔妹TG搜索nini9595 *長榮現役空姐麻豆身材巨乳長腿 *雨非 165/47/26歲/E奶 *20000一節 四節54000 *淡江校花級別尤物蘿莉可愛 *小雅 155/45/19歲/D奶 *18000一節 四節36000 *JKF女郎傲人身材巨乳高挑 *彬彬 168/49/24歲/G奶 *20000一節 兩節36000 四節54000 #中部高級尤物高檔妹瀨5280366 *清水高中校花蘿莉幼齒正妹 *恩心 155/45/18歲/E奶 *16000一節 兩節32000 *台灣+日本混血兒 爆乳小模 *桃子 165/47/23/E奶 *25000一節 兩節40000 #南部高級尤物高檔妹TG搜索nini9595 *北部莊敬學生妹高顏值幼齒可愛 *可心 155/45/18歲/C奶 *15000一節 兩節24000 三節30000 *俄羅斯混血尤物高挑大奶蜜桃臀 *安心 165/48/24歲/E奶 *30000一節 兩節44000 上面的妹妹都是奶糖自己私藏的只會推薦給VIP客戶約 不管是身材、外貌、還是服務都是的超讚高檔~一定給你不一樣的體驗~ 最近可接新客~歡迎各位大佬來品嘗~