藝評文章 Critic of Art

撰文/郝妮爾

2015年,以編劇身分獲選兩廳院「藝術基地計畫」駐館藝術家──簡莉穎。這名字,幾乎已是台灣劇場界的關鍵字。

其作品涵蓋主題廣闊、表現手法多元,無論是經典改編、本土音樂劇創作或者將部落客、插畫家的作品躍然舞台,她的劇本像是一棵能開出各種不同花果的大樹,能讓人目不轉睛的期待。

支撐著這棵大樹的養分,正是台灣這塊土地。這興許是其劇本如此受歡迎的原因,無論是熱鬧的音樂劇亦或乍看無厘頭的笑鬧喜劇,歸根究柢都在劇中關懷著這土地上不同的族群,使得觀者總無法一笑置之,常是笑過一陣後會有一線酸楚繫緊胸口。讓人在心中暗自探問:「那對話寫的不就是我的生活嗎?」

(圖片:劇作家簡粒穎,作品手法多元多變,深受觀眾喜愛。

圖片來源:簡莉穎提供/攝影師:扁東)

從尋找自己的「位置」開始

不妨讓我們將時序往前推一點,推敲當年那顆劇作家的種子是如何埋入的?

甫進大學的簡莉穎,和大多數的新鮮人一樣,在異鄉懵懵懂懂的尋找自己的位置。「其實我原本的夢想是當個人類學家,」她說道:「那個時候完全是個劇場的門外漢,幾乎沒看過什麼戲。」既無法融入大學課程、也無法甘於這麼迷茫的生活下去,索性休學了,且在家人的支持下遠赴澳洲留學,但對當時的她來說只是再度將自己丟入一個更陌生的國家,依舊無法知道自己想要什麼。「我當時在澳洲完全就是個敗家子啊,交了很多朋友,不過什麼都沒做。」如是,看似兩手空空的再度返回台灣,但因為先前念大學時旁修了許多課程,其中「現代戲劇」一課使其深感興趣,便一股作氣地轉學考上戲劇系。即便當時的她可能還不明白自己會走上什麼樣的路,不過確確實實為自己發現了一道嶄新的大門。

一把開啟劇作的鑰匙

雖是如此,光是待在學院體系中,仍讓簡莉穎身上求知的細胞蠢蠢欲動。特別是不滿足大學教育依舊沿襲著「填鴨式教學」、或者是與老師的往來討論中不滿於接受到的答案。總體而言,「不滿足」的心理一直都是她想掙開現狀的動力,直到在一次女性影展中,偶遇了正在介紹自己理念的「日日春協會」。

一開始她並無多想,自願跑進去當了志工。沒想到交到手上的第一份工作,就是協助一名酒精中毒的前公娼。政府廢娼以後,並未對此照顧到此族群,許多娼妓即便想轉行也因為自小從娼的緣故無力謀生,在家裡喝酒喝到酒精中毒。她神情專注地說:「那是我第一次接觸到社會這麼底層的人。」

那一次的觸碰,就像一把鑰匙一樣轉開身體的某個覺知功能。從那開始,簡莉穎經常協同日日春協會的人四處走訪,與萬華街的娼妓們聊天、參與各種社會遊行。她開始與社會認識,從而認識自己與社會的不同,思考苦痛原因、族群的結構。她的關懷從內開始丟出一張網,欲打撈這片土地上豐沛多元的情感。在這不斷的省思、與戲劇系背景的交錯生活之下,寫出了自己第一個作品:《我們》,描述自己與原生家庭的牽連羈絆,和姐姐在日日春協會中共同演出。

「從那時候開始,我隱隱約約覺得,我好像能夠開始創作了。」簡莉穎如斯道。

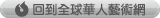

(圖片:簡莉穎的編劇新作之一《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹(和她們的Brother)》劇照。

圖片來源:四把椅子劇團提供/攝影:黃敬堯)

創作,尋找對話的可能

有了這樣的意識,大學畢業以後的遂考上北藝大創作研究所,愈發專注地學習編劇。談到其中一個對她影響最深的課程,是金士傑老師。「其實金士傑老師也不是真的在教創作,他給我們看很多影片,接著去談論裡面的人。想想也是,戲劇要演的不就是人嗎?學著怎麼跟人相處。金老師理解人,而且理解的非常透徹。」那種透徹的理解,像是一根針一樣,帶著線刺進簡莉穎的魂魄中,與她原本有的能力,牢牢縫在一起。

「我寫的每一個劇本,都是在累積我對這個社會的認識。」處理各種不同的題材,她做的第一步不是急著給出答案,而是不斷拋出問題,並且逐一調查、考證。無論是改編翻譯作品,或者是原創劇本,所追求的都是在與之對話:與原本的作品、與生活的社會、與來看戲的人多重的對話。

站在這個基準點上,才終於有了「發展台灣原創劇本」的目標。簡莉穎坦言並不是一開始就有這樣的想法的,是經年累月的看戲經驗,常使她反覆思考:「在台灣搬演翻譯劇本,總覺得有隔閡。」提到自己很喜歡的一句話:「劇場是人類的博物館」,如果按照這話的邏輯:「那麼翻譯劇本,到底為這個社會的『博物館』、這塊土地、這國家裡的人,留下一點什麼了嗎?」

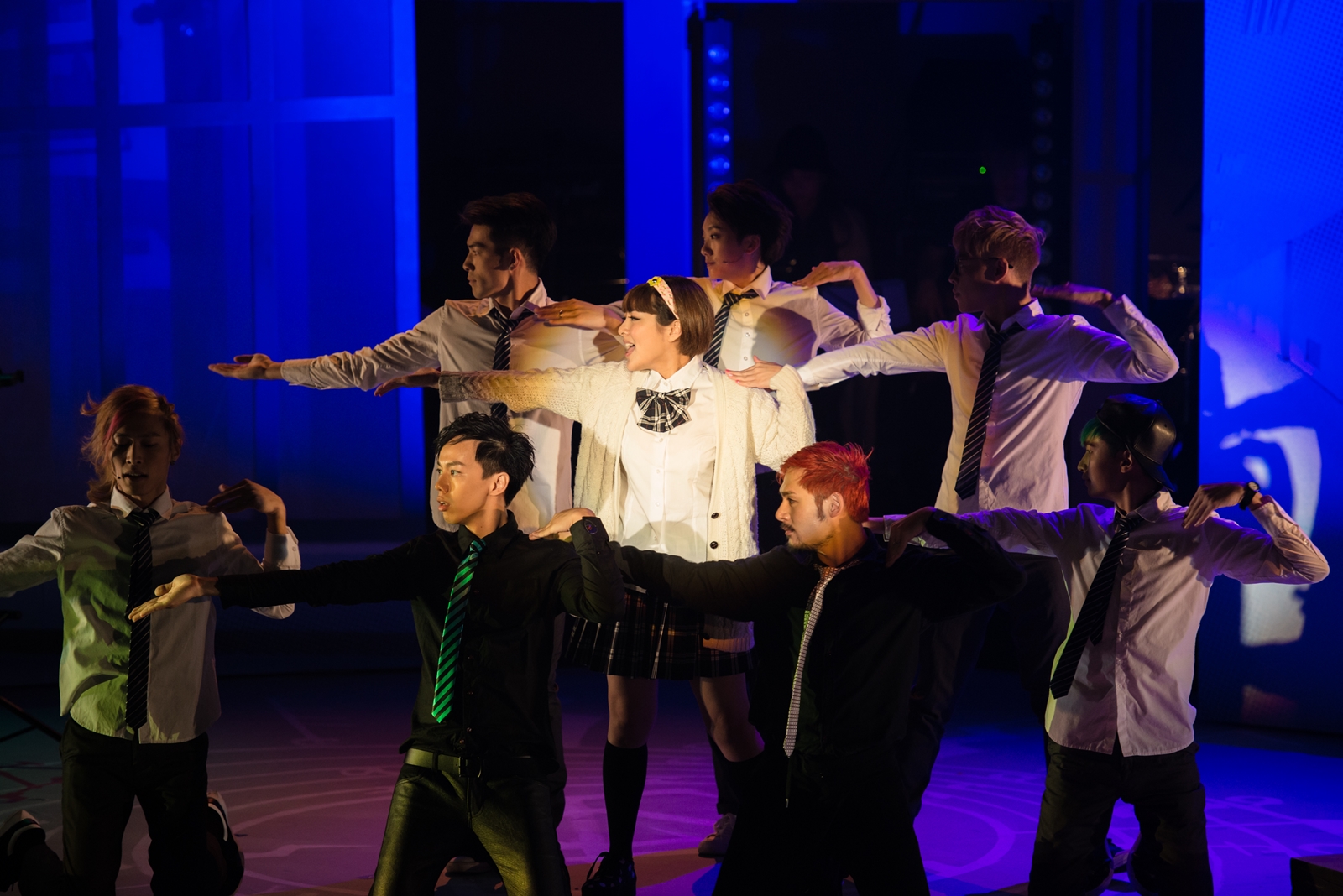

(圖片:能夠寫日常平淡,也能夠熱鬧暢快,同為另一新作《新社員》,是一齣獲得各大好評的台灣本土音樂劇。

/圖片來源:前叛逆男子劇團提供。)

文字會永久留下來

身為一位劇作家,她並非否定經典劇本的重要性。但更主張讓「感性走在理論前面」,而非創造一個空有理論而無法感動人的作品。也許是因為如此,曾有演員摸著心口說:「演簡莉穎的劇本真的非常輕鬆,她的文字能夠表現一切,所以只要輕輕淡淡地把台詞念好,就水到成渠了。」

2015年,獲選為兩廳院駐館藝術家的她,不只讓自己的作品受到肯定,更彰顯著台灣原創劇本的必要與重要性。

談到編劇在一齣戲中擁有什麼樣的位置呢?簡莉穎側著頭想了一想:

「我覺得一個編劇,去想自己在戲中有什麼位置,太快了。先把自己的工作做好,不如去想如何找到屬於劇場的語言?如何找到一個多元又獨特的故事?不是酷炫的對話、也不是風格迥異的形式,而是諸如我跟世界、跟社會的關係是什麼?」

最後,抬起頭來說道:

「不要被刻板印象綁架了。畢竟,文字會永久留下來。要是這些刻板印象取代了時代裡的人,抹殺成為一個平板的人物,那會是一件多麼可惜的事。」

說起這句話的語氣,平平淡淡,彷彿水一樣。卻帶著白浪的氣勢,一波一波地往心裡擊去。

其他文章

文章回覆:

台灣叫小姐找清清外送茶LINE:bj886或g2097 telegram:@qh689林口外送茶,林口外約服務 林口叫小姐,龜山外送茶,桃園找小姐,泰山外送茶,五股外送茶,蘆洲旅館叫小姐,龜山援交妹 板橋區館前東路清翼居人妻熟女服務茶林口外送茶龜山外送茶,長庚醫院附近找外送茶,土城外送茶,泰山外送茶服務中和美麗殿精品汽車旅館找小姐中和外送茶/中和區板南路找小姐/中和旅館找小姐/中和出差找女人/中和叫小姐#淡水外送茶 #淡水外約 #淡水叫茶 #淡水全套 #淡水找小姐 #林口外送茶 #林口找小姐 #林口叫小姐 #林口外約 #林口約炮 #八里外送茶 #八里約妹 #八里叫小姐 #八里找小姐 #龜山外送茶 #龜山找小姐 #龜山外約 #中區外送茶 #台中中區外約 #中區叫茶 #中區全套#北投外送茶 #南港外送茶 #松山外送茶 #士林外送茶 #淡水外送茶 #基隆外送茶 #五股外送茶 #萬華外送茶 #中山外送茶 #信義外送茶 #中正外送茶 #內湖外送茶 #三重外送茶 #永和外送茶 #林口外送茶 #板橋外送茶台灣找小姐/叫茶論壇/約炮/找援/外送茶/全套外送/叫小姐上門服務/外約妹妹/茶莊推薦/個人工作室/找援妹/吃魚喝茶/找女人過夜/飯店叫妹妹/汽車旅館外送小姐/住家叫妹妹/指油壓/樓鳳外約/定點茶/舒壓排毒台北出差外送小姐賴bj886或g2097 telegram:@qh689/旅館酒店外送小姐/上門服務/茶魚分享/大台北外送茶坊/大台中外送茶坊/高雄外送茶/援交妹網站/全套半套服務,外約妹茶棧服務網性福外送茶莊 新北市外送motel/淡水旅館飯店叫小姐/台中全套半套服務/新竹旅館找小姐/台北好茶外送買三送一/台北外送約住家/高雄外送服務/台北出差飯店叫小姐/大台北外送通訊/好茶推薦/林口魚訊網/瀘州指壓正妹外送服務 台北新竹住家浪漫性福旅館叫小姐/彰化米蘭旅館叫小姐/台北全套半套按摩/指油壓S一樓一鳳三溫暖服務現金消費/新店正妹介紹/板橋外送茶到府/永和外送住家叫小姐/新竹找茶網/酒店叫小姐/新店找女人開房/士林外送服務 台北木柵喝茶/永和叫服務按摩好茶/外送台北淡水3p玩法無套正妹/台北南港外約鐘點情人/林口薇閣一夜情侶絕色正妹/台北汐止慾望援助妹/台北土城叫小姐/台北大安區找女人開房/台北新莊雅緹找小姐/板橋金色年代一夜情侶賴bj886或g2097 telegram:@qh689台北萬華區叫妹/外約八大娛樂網/戀愛情人指油壓/一夜情留言板/台北中正區叫茶/台中找茶2.5k起/台北松山區/一等好找女人/喝茶吃魚論壇/找茶討論區/分享好茶訊/彰化找茶3k/新竹出差叫小姐服務/漁會玩美情人遊戲成人論壇 台北吃魚喝茶留言板外送/台北一夜情重點情/台北旅館飯店找服務叫小姐/找女人全套服務加按摩指油壓成人夜遊魚訊交流論壇區/台北應召站/伊莉喝茶/第一手論壇/外約愛愛/外約電話/外約高檔茶到府服務/伊莉plus28/成人性愛慾茶園 性交易/正妹外送服務/找茶論壇/找茶討論區/台灣外送GTO/台灣樂緣外送茶/兩性論壇/外送茶論壇/新莊美女外約服務/永和外叫全套服務/土城出差找小姐/板橋外約學生妹愛愛/純兼職學生妹外送/台中一夜情/伊莉討論區/plus找茶/茶魚訊論壇,玩美情人找茶喝/台北外送茶莊/台中外送茶莊/高雄美女全套服務/彰化找茶論壇/新竹找私魚/大家來找茶/台灣援交妹/外送援交服務網/三重送住家叫小姐/台北旅館飯店叫小姐/現金消費全套S服務泰山外送茶motel/汐止找妹妹板橋外送酒店北投泡溫泉三溫暖趙小姐/援交妹網站論壇/FB交友網站/UT天室交友一夜情炮友/台北喝茶買三送一接多買多送純情動感兼職妹/華僑台北旅遊出差消遣伴遊找女人茶/極品俱樂部嚴選絕色經典,第一手娛樂論壇/卡提諾/玩美情人/吃魚喝茶網伊漁網/Plus論壇/台灣樂緣/小女人論壇/台灣論壇/微風論壇/伊莉論壇/禁地論壇/維克斯論壇/捷克論/男人幫論壇/大眾論壇/竹北旅館飯店找女人按摩舒壓叫小姐3p服務愛情公寓論壇 交友/ 愛情/戀愛/貓都論壇/賽斯論壇/104論壇/九州娛樂論壇/櫻雪論壇/2B級/台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞出差旅遊全台灣清清外送茶找女人網+line:g2097或bj886 Telegram:@qh689大台灣清清茶坊最夯頂級G點外送茶/台北/新竹/高雄/台中外送茶/台北/新竹/高雄/台中第一次喝茶分享/第一次喝茶怎麼防止被騙/台北/新竹/高雄/台中喝茶須知/台北/新竹/高雄/台中台北/新竹/高雄/台中最好茶莊//台北/新竹/高雄/台中高檔茶/台北/新竹/高雄/台中好的茶莊推薦/台北/新竹/高雄/台中找最優茶莊/台北/新竹/高雄/台中哪家茶莊最好/台北/新竹/高雄/台中外送茶坊/台北/新竹/高雄/台中外送茶服務/台北/新竹/高雄/台中約妹妹/台北/新竹/高雄/台中叫小姐/台北/新竹/高雄/台中出差旅館叫小姐賴bj886或g2097 telegram:@qh689/潮吹坊台北/新竹/高雄/台中一夜情/台北/新竹/高雄/潮吹坊台中找援交妹/台北/新竹/高雄/台中酒店找小姐/台北/新竹/高雄/台中全套/台北/新竹/高雄/台中外約魚訊/台北/新竹/高雄/台中茶訊/台北/新竹/高雄/台中酒店叫妹妹/台北/新竹/高雄/台中全套半套服務/台北/新竹/高雄/潮吹坊台中出差叫小姐/台北/新竹/高雄/台中找茶喝/台北/新竹/高雄/台中小姐外送/台北/新竹/高雄/台中外送叫小姐/潮吹坊台北/新竹/高雄/台中外送茶住家/台北/新竹/高雄/台中3K約茶/台北/新竹/高雄/台中酒店找女人/大台中外送茶/台中/新竹/台北/高雄/彰化外送茶坊/外送茶莊/找女人外送茶/外送茶推薦/台北外送茶/台中外送茶,找援交妹/找茶討論區/台北外約電話/潮吹坊高雄找美女外送茶/一夜情/找情人/出差MT叫茶服務/外送茶/找大奶茶/約無套妹/林森北路找小姐/叫小姐HOTEL/外送到府3K/約住家/長腿妹外送/找人妻茶/台灣外送茶莊/大台北外送/大台灣外送茶坊/看照片/看妹妹/看照約妹/外送茶莊/淋浴口交愛愛/全套服務/外送茶/外送服務/學生妹兼職愛愛/旅館住家叫小姐/找茶討論區/台北出差叫小姐/鐘點情人/個人學生妹兼職/現金消費/台北一夜情人外約/台北全套外叫/台北飯店叫小姐賴bj886或g2097 telegram:@qh689/吃魚喝茶 論壇/茶訊討論區/成人話題/兩性討論/玩XX/妹妹外約服務網/茶漁論壇成人論壇大台北新竹喝茶台北叫小姐/大台北優質外約/台中叫小姐/新竹高檔茶/士林外送茶/高雄茶訊/台北外約小姐西門町約妹/全台頂級外送服務網台中一夜情/板橋外約外送茶彰化外送茶南投外送茶/草屯外送茶/員林外送茶/鹿港外送茶/芬園外送茶/花壇外送茶/秀水外送茶/和美外送茶/永靖外送茶/埔心外送茶/溪湖外送茶/大村外送茶/田中外送茶/北斗外送茶/田尾外送茶/卑頭外送茶/溪州外送茶/彰化叫小姐#高雄外送茶 #高雄叫小姐 #高雄外約 #高雄喝茶 #高雄外送茶 #高雄全套外約 #高雄外約 #高雄外叫 #高雄茶莊 #高雄按摩外約 #高雄叫鳮 #高雄叫茶 賴bj886或g2097 telegram:@qh689#高雄援交妹外送 #高雄約炮茶莊 #高雄全套約妹 #高雄應召站找小姐新竹竹北外送茶新竹電話叫小姐/竹北找小姐/新竹全套外送/好茶外送,新竹外約茶訊,新竹找魚茶論壇,新竹外叫小姐討論區,新竹找女人開房,采舍叫小姐,喜來登外約妹,找茶,竹北叫茶,新竹哪裏有好茶,新竹飯店叫小姐板橋外約學生茶,土城叫小姐服務,士林外送住家,淡水外送茶,林口叫小姐到旅館,龜山外送旅館,鼓山外送大奶妹,前鎮外約3K熟女,鳳山叫茶,三民外送服務,新竹叫小姐,台中上門服務,溪湖外送旅館叫小姐,南投外送茶,田尾叫小姐,烏日外送妹妹,埤頭外送茶服務,鹿港叫小姐旅館,彰化員林叫小姐,台中叫小姐,太平外送茶,和美外約學生妹,左營叫小姐約炮,鳳山外送茶,三民區叫小姐無套約,永康叫小姐,仁德外約人妻服務賴bj886或g2097 telegram:@qh689