藝評文章 Critic of Art

撰文/郝妮爾

耳東劇團創團作《服妖之鑑》

在現今台灣劇場界,但凡編劇掛著簡莉穎、演員主打謝盈萱,通常沒什麼好猶豫的,放心把票刷下去,觀眾不會太失望。

然而《服妖之鑑》不只如此,在觀看的過程中,我數度感到難以言喻的激動,這樣的心情非僅僅因為「一個」好的劇本或者「一位」好的演員。這齣戲之難能可貴,在於上從劇本情節、演員表現、導演手法,下至燈光技術、舞台背景、音樂設計、服裝配置,水準都驚人的齊平,沒有誰落後了誰,沒有誰要爭過了誰。

年初曾經有幸訪問過演員謝盈萱,席間偶然聊到她和簡莉穎今年夏天會合作一齣戲,並且會以男兒身登場!說實話,雖然和演員也聊過了,耳東劇團的宣傳中也不斷試圖要介紹這齣戲到底在幹嘛,不過拐來彎去還是沒有個底:這齣戲到底在演什麼?(中場休息一度聽聞後面觀眾嚷嚷:「我原本以為我會看不懂」「對啊」「沒想到超好懂」「對啊」)有鑑於此戲還要連演兩周,暫不對劇情本身有太多著墨(以下無雷,安心享用)。

(《服妖之鑑》宣傳照/攝影:登曼波。圖片來源:耳東劇團)

編劇簡莉穎,作品格局再翻新

我想先回到編劇簡莉穎身上。

簡莉穎是台灣少數創作量驚人,作品品質也相當穩定的本土劇作家。從《春眠》、《活小孩》(與黃郁晴共同創作)、《新社員》、《羞昂APP》、《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹(和她們的Brother)》……一路走路,誠如她自己所言,「劇場是人類的博物館」,並按此邏輯詢問:「那麼翻譯劇本,到底為這個社會的『博物館』、這塊土地、這國家裡的人,留下一點什麼了嗎?」她不放棄持續地殷殷探問。

坦白講,在《服妖之鑑》出來以前,對於簡莉穎作品的擔心是有的。因為無論她再如何關切世事,近來劇本,稍往更為大眾議題、娛樂性較高、抒情小事……等等著墨。這樣真的能夠持久的寫下去嗎──不,這樣的擔憂立刻在《服妖之鑑》中被反駁。何以言之?

首先,就原創性而言,這齣戲不再根基於改編創作、即興發展……而是一齣貨真價實的原創劇本,在其他大部分的作品當中,都能看見劇作家所關心的「性別議題」,《服妖之鑑》亦然,將性別(以及其衍伸的各種問題)揉雜其中,夾以台灣大時代的悲劇(白色恐怖),如支點一般撐起了現代與古代,一條槓桿於是平穩的安置上了三個朝代。讓整條故事變得豐富而不拖沓。

再者──無論是何種藝術作品,處理到白色恐怖這樣大的議題總是望而生懼,一不小心便說得太沉重,再不小心又說的太輕率,不過這樣的問題在劇本中不存在。我認為,那是因為劇作家將時代的悲劇聚焦於「人」的身上。她並非再說一個時代的故事,而是一個人的千絲萬縷,是橫誇三個世都無法擺脫的情感羈絆。亦如作家閻連科所言:「人物──人物和所處的時代的完美結合。換言之,是塑造那個時代最典型的人物。」如此聚焦以後,加害者/被害者……等等標籤化的名詞也就不見了。這又恰好回到《服妖之鑑》的核心上:「服妖者,男穿女服,女穿男服,風俗狂慢,變節易度,故有服妖。」服裝也是標籤,性別也是標籤,種種的標籤在一個相對敏感的時代是可以殺人的。以如此雙關的角色來呈現整齣故事,實在精采。(雖然關於劇本,還有許多東西可以討論,從開頭、每一幕的過場,到結局,都有值得深入書寫之處,但先將擱筆,待最後一周演完再討論。)

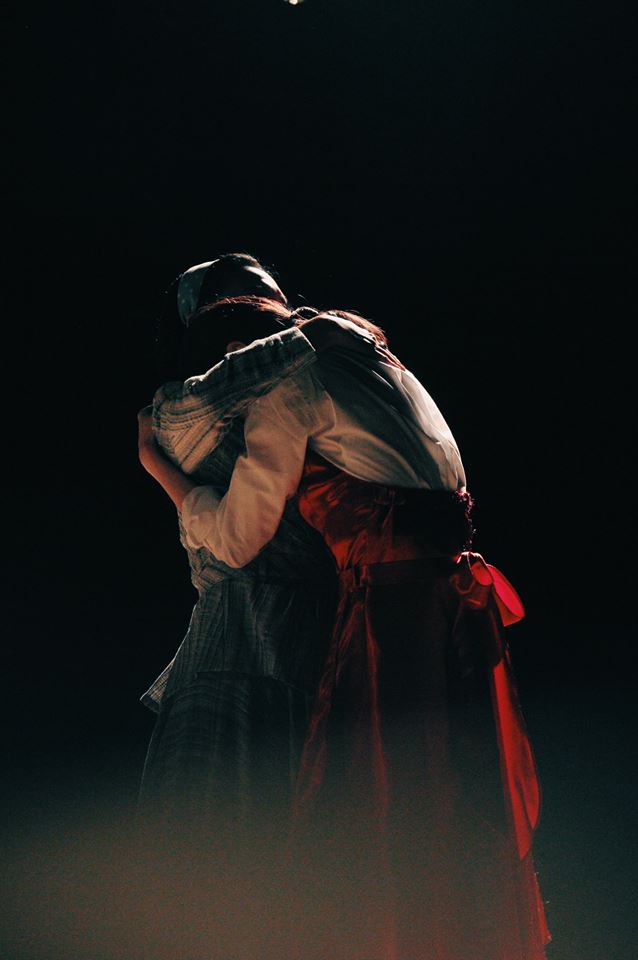

(《服妖之鑑》劇照/攝影:登曼波。圖片來源:耳東劇團)

空的空間,無限的想像

回到舞台上。初入觀眾席,便感詫異──這的確是乾淨而簡單的舞台,上下兩個大圓環傾斜相望,不過光看這舞台完全無法想像能怎麼發展。換句話說:舞台雖有,但仍然是空的;舞台雖空,卻給予這些演員無限發揮的空間,與觀眾無涯想像的空間。更令人驚奇的是,這樣一個空的圓環竟真正隨著故事的轉變而彷彿換置了若干個場域。戲中並無投影,連燈光也是乾淨簡單而不多加綴飾(有時候,這樣的乾淨素樸多麼難能可貴)。

於是,導演的手法與演員的表現就成為非常重要的一件事。

許哲彬前不久才導演四把椅子的《刺殺!團團圓圓之通往權力之路》,隨即又接手《服妖之鑑》。從這兩齣戲略能發現導演的美學風格,即是在沒有台詞的時候,也讓整齣戲充滿的故事張力。而這樣的張力不單單仰賴光影或者演員的肢體輔佐──例如在「刺殺!」一戲的開演十分鐘,彷彿影劇片頭曲的精采走位,令人難忘──《服妖之鑑》亦然,雖然是兩種截然不同風格的戲,不過在「服妖」之中雖不倚靠聚光燈,卻能明顯感受故事核心所在;另在燈光無法觸及之處,同樣也包含著故事的線索。幾乎沒有人離開場上,但整個畫面卻能不紊亂、不冗贅的表現出來。

(《服妖之鑑》宣傳照/攝影:登曼波。圖片來源:耳東劇團)

這是只有在劇場才能被說出的故事。

回到演員身上。這齣戲的亮點,理應是謝盈萱沒錯。放觀整個台灣劇場界,到底有多少人能融合男性陽光與女性溫柔,並非刻意模仿,似乎只是再生了一個如此性格的角色。變得不在意演員的性別,只在乎角色的性格,甚至無法理解這到底是「演出來」的?還是此人身上本來就擁有這樣的特質?可是,誠如文中一開始所提到的,若只有謝盈萱一個人好,這齣戲不可能會好看。

王安琪所飾演的湘君,擁有少女的羞怯、青少年的剛毅與身而為人的慌張恐懼(並不是抽換性別的角色就難拿捏,而反之則容易。有時候,正因為這樣的角色也許與自己太相近,所以更難複製第二個自己)。在謝盈萱所飾演的君凡與湘君的故事線上,我認為兩個人真真切切的演活了那個時代的無奈與駭怕,並在這樣複雜的情緒當中,交織而生的一種……不知是否能稱之為愛的情愫。此外,王世緯與生俱來那股詭譎曖昧的演員特質,在戲中「護士」的角色裡大放異彩(真想搖旗吶喊:那個角色就是她的沒問題!)其他不斷轉換身分的兩位男演員Fa、崔台鎬能收能放,雖不是主要角色,卻彷彿掌握的戲中的情緒:要人詼諧一笑、緊張焦躁,運籌帷幄與二人身上。

(《服妖之鑑》宣傳照/攝影:登曼波。圖片來源:耳東劇團)

若要我用一句話來描述此戲,我會說:「這是只有在劇場才能被說出的故事。」無論是文學、電影、電視,都無法駕馭《服妖之鑑》中的動與靜,無法重現其真實的舞台魅力、無法同時收攏光之下的故事、以及暗影之中的人物,無法讓每一個角色擁有這麼深刻的人物性格、同時又活潑的彷彿只是一位說書人。

我非常激動而且興喜的看見台灣劇場能擁有這樣的作品,請容我再補充一句:「這是只有台灣人才能做出來的戲。」●

其他文章

文章回覆:

台灣叫小姐找清清外送茶LINE:bj886或g2097 telegram:@qh689林口外送茶,林口外約服務 林口叫小姐,龜山外送茶,桃園找小姐,泰山外送茶,五股外送茶,蘆洲旅館叫小姐,龜山援交妹 板橋區館前東路清翼居人妻熟女服務茶林口外送茶龜山外送茶,長庚醫院附近找外送茶,土城外送茶,泰山外送茶服務中和美麗殿精品汽車旅館找小姐中和外送茶/中和區板南路找小姐/中和旅館找小姐/中和出差找女人/中和叫小姐#淡水外送茶 #淡水外約 #淡水叫茶 #淡水全套 #淡水找小姐 #林口外送茶 #林口找小姐 #林口叫小姐 #林口外約 #林口約炮 #八里外送茶 #八里約妹 #八里叫小姐 #八里找小姐 #龜山外送茶 #龜山找小姐 #龜山外約 #中區外送茶 #台中中區外約 #中區叫茶 #中區全套#北投外送茶 #南港外送茶 #松山外送茶 #士林外送茶 #淡水外送茶 #基隆外送茶 #五股外送茶 #萬華外送茶 #中山外送茶 #信義外送茶 #中正外送茶 #內湖外送茶 #三重外送茶 #永和外送茶 #林口外送茶 #板橋外送茶台灣找小姐/叫茶論壇/約炮/找援/外送茶/全套外送/叫小姐上門服務/外約妹妹/茶莊推薦/個人工作室/找援妹/吃魚喝茶/找女人過夜/飯店叫妹妹/汽車旅館外送小姐/住家叫妹妹/指油壓/樓鳳外約/定點茶/舒壓排毒台北出差外送小姐賴bj886或g2097 telegram:@qh689/旅館酒店外送小姐/上門服務/茶魚分享/大台北外送茶坊/大台中外送茶坊/高雄外送茶/援交妹網站/全套半套服務,外約妹茶棧服務網性福外送茶莊 新北市外送motel/淡水旅館飯店叫小姐/台中全套半套服務/新竹旅館找小姐/台北好茶外送買三送一/台北外送約住家/高雄外送服務/台北出差飯店叫小姐/大台北外送通訊/好茶推薦/林口魚訊網/瀘州指壓正妹外送服務 台北新竹住家浪漫性福旅館叫小姐/彰化米蘭旅館叫小姐/台北全套半套按摩/指油壓S一樓一鳳三溫暖服務現金消費/新店正妹介紹/板橋外送茶到府/永和外送住家叫小姐/新竹找茶網/酒店叫小姐/新店找女人開房/士林外送服務 台北木柵喝茶/永和叫服務按摩好茶/外送台北淡水3p玩法無套正妹/台北南港外約鐘點情人/林口薇閣一夜情侶絕色正妹/台北汐止慾望援助妹/台北土城叫小姐/台北大安區找女人開房/台北新莊雅緹找小姐/板橋金色年代一夜情侶賴bj886或g2097 telegram:@qh689台北萬華區叫妹/外約八大娛樂網/戀愛情人指油壓/一夜情留言板/台北中正區叫茶/台中找茶2.5k起/台北松山區/一等好找女人/喝茶吃魚論壇/找茶討論區/分享好茶訊/彰化找茶3k/新竹出差叫小姐服務/漁會玩美情人遊戲成人論壇 台北吃魚喝茶留言板外送/台北一夜情重點情/台北旅館飯店找服務叫小姐/找女人全套服務加按摩指油壓成人夜遊魚訊交流論壇區/台北應召站/伊莉喝茶/第一手論壇/外約愛愛/外約電話/外約高檔茶到府服務/伊莉plus28/成人性愛慾茶園 性交易/正妹外送服務/找茶論壇/找茶討論區/台灣外送GTO/台灣樂緣外送茶/兩性論壇/外送茶論壇/新莊美女外約服務/永和外叫全套服務/土城出差找小姐/板橋外約學生妹愛愛/純兼職學生妹外送/台中一夜情/伊莉討論區/plus找茶/茶魚訊論壇,玩美情人找茶喝/台北外送茶莊/台中外送茶莊/高雄美女全套服務/彰化找茶論壇/新竹找私魚/大家來找茶/台灣援交妹/外送援交服務網/三重送住家叫小姐/台北旅館飯店叫小姐/現金消費全套S服務泰山外送茶motel/汐止找妹妹板橋外送酒店北投泡溫泉三溫暖趙小姐/援交妹網站論壇/FB交友網站/UT天室交友一夜情炮友/台北喝茶買三送一接多買多送純情動感兼職妹/華僑台北旅遊出差消遣伴遊找女人茶/極品俱樂部嚴選絕色經典,第一手娛樂論壇/卡提諾/玩美情人/吃魚喝茶網伊漁網/Plus論壇/台灣樂緣/小女人論壇/台灣論壇/微風論壇/伊莉論壇/禁地論壇/維克斯論壇/捷克論/男人幫論壇/大眾論壇/竹北旅館飯店找女人按摩舒壓叫小姐3p服務愛情公寓論壇 交友/ 愛情/戀愛/貓都論壇/賽斯論壇/104論壇/九州娛樂論壇/櫻雪論壇/2B級/台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞出差旅遊全台灣清清外送茶找女人網+line:g2097或bj886 Telegram:@qh689大台灣清清茶坊最夯頂級G點外送茶/台北/新竹/高雄/台中外送茶/台北/新竹/高雄/台中第一次喝茶分享/第一次喝茶怎麼防止被騙/台北/新竹/高雄/台中喝茶須知/台北/新竹/高雄/台中台北/新竹/高雄/台中最好茶莊//台北/新竹/高雄/台中高檔茶/台北/新竹/高雄/台中好的茶莊推薦/台北/新竹/高雄/台中找最優茶莊/台北/新竹/高雄/台中哪家茶莊最好/台北/新竹/高雄/台中外送茶坊/台北/新竹/高雄/台中外送茶服務/台北/新竹/高雄/台中約妹妹/台北/新竹/高雄/台中叫小姐/台北/新竹/高雄/台中出差旅館叫小姐賴bj886或g2097 telegram:@qh689/潮吹坊台北/新竹/高雄/台中一夜情/台北/新竹/高雄/潮吹坊台中找援交妹/台北/新竹/高雄/台中酒店找小姐/台北/新竹/高雄/台中全套/台北/新竹/高雄/台中外約魚訊/台北/新竹/高雄/台中茶訊/台北/新竹/高雄/台中酒店叫妹妹/台北/新竹/高雄/台中全套半套服務/台北/新竹/高雄/潮吹坊台中出差叫小姐/台北/新竹/高雄/台中找茶喝/台北/新竹/高雄/台中小姐外送/台北/新竹/高雄/台中外送叫小姐/潮吹坊台北/新竹/高雄/台中外送茶住家/台北/新竹/高雄/台中3K約茶/台北/新竹/高雄/台中酒店找女人/大台中外送茶/台中/新竹/台北/高雄/彰化外送茶坊/外送茶莊/找女人外送茶/外送茶推薦/台北外送茶/台中外送茶,找援交妹/找茶討論區/台北外約電話/潮吹坊高雄找美女外送茶/一夜情/找情人/出差MT叫茶服務/外送茶/找大奶茶/約無套妹/林森北路找小姐/叫小姐HOTEL/外送到府3K/約住家/長腿妹外送/找人妻茶/台灣外送茶莊/大台北外送/大台灣外送茶坊/看照片/看妹妹/看照約妹/外送茶莊/淋浴口交愛愛/全套服務/外送茶/外送服務/學生妹兼職愛愛/旅館住家叫小姐/找茶討論區/台北出差叫小姐/鐘點情人/個人學生妹兼職/現金消費/台北一夜情人外約/台北全套外叫/台北飯店叫小姐賴bj886或g2097 telegram:@qh689/吃魚喝茶 論壇/茶訊討論區/成人話題/兩性討論/玩XX/妹妹外約服務網/茶漁論壇成人論壇大台北新竹喝茶台北叫小姐/大台北優質外約/台中叫小姐/新竹高檔茶/士林外送茶/高雄茶訊/台北外約小姐西門町約妹/全台頂級外送服務網台中一夜情/板橋外約外送茶彰化外送茶南投外送茶/草屯外送茶/員林外送茶/鹿港外送茶/芬園外送茶/花壇外送茶/秀水外送茶/和美外送茶/永靖外送茶/埔心外送茶/溪湖外送茶/大村外送茶/田中外送茶/北斗外送茶/田尾外送茶/卑頭外送茶/溪州外送茶/彰化叫小姐#高雄外送茶 #高雄叫小姐 #高雄外約 #高雄喝茶 #高雄外送茶 #高雄全套外約 #高雄外約 #高雄外叫 #高雄茶莊 #高雄按摩外約 #高雄叫鳮 #高雄叫茶 賴bj886或g2097 telegram:@qh689#高雄援交妹外送 #高雄約炮茶莊 #高雄全套約妹 #高雄應召站找小姐新竹竹北外送茶新竹電話叫小姐/竹北找小姐/新竹全套外送/好茶外送,新竹外約茶訊,新竹找魚茶論壇,新竹外叫小姐討論區,新竹找女人開房,采舍叫小姐,喜來登外約妹,找茶,竹北叫茶,新竹哪裏有好茶,新竹飯店叫小姐板橋外約學生茶,土城叫小姐服務,士林外送住家,淡水外送茶,林口叫小姐到旅館,龜山外送旅館,鼓山外送大奶妹,前鎮外約3K熟女,鳳山叫茶,三民外送服務,新竹叫小姐,台中上門服務,溪湖外送旅館叫小姐,南投外送茶,田尾叫小姐,烏日外送妹妹,埤頭外送茶服務,鹿港叫小姐旅館,彰化員林叫小姐,台中叫小姐,太平外送茶,和美外約學生妹,左營叫小姐約炮,鳳山外送茶,三民區叫小姐無套約,永康叫小姐,仁德外約人妻服務賴bj886或g2097 telegram:@qh689